论印度“纳萨尔巴里道路”

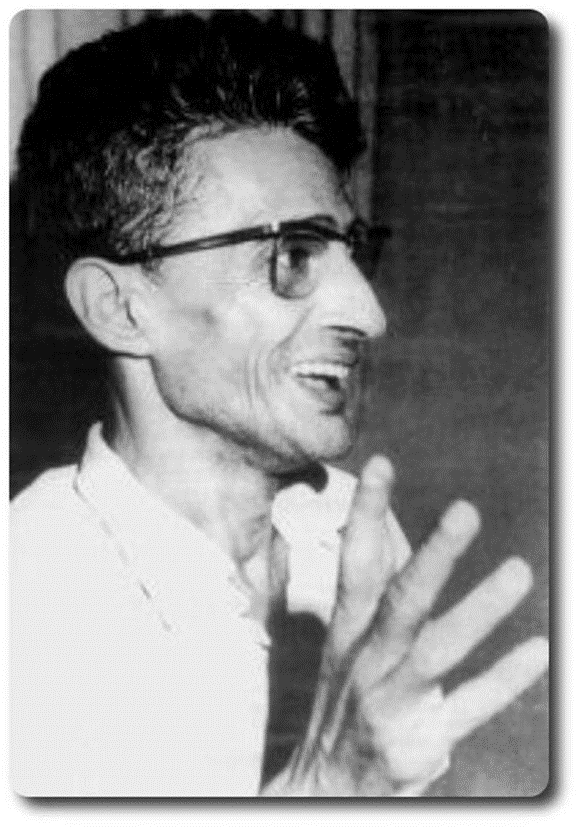

古纳尔·查托帕提埃(Kunal Chattopadhyay)[1] 著

素侠云雪 译

译按:纳萨尔巴里运动指印度共产党(马克思列宁主义)于1967年至1971年所领导的农民武装斗争,因最初的起义发生在印度西孟加拉邦的纳萨尔巴里村,所以以“纳萨尔巴里”代指这场运动,有时也代指后来印度毛主义者所领导的其他农民武装斗争及这种武装斗争路线。本文主要论述纳萨尔巴里道路与古典马克思主义之间的区别,介绍了印度毛主义的起源、成就、理论与实践的缺陷,也涉及对继承印共(马列)的印度共产党(毛主义)的路线的批判。

原文按:在本文中,讨论主要限定于印度20世纪60—70年代的原始毛主义运动,不是集中于叙事[2],而是关注于该运动与古典马克思主义之间的关系。

首先,我们要了解印度共产主义时期历史中经历的一次分裂。密拉特(Meerut)密谋案给新兴的印度共产党造成了沉重的打击。但当党重新集合时,共产国际已完全处在斯大林和斯大林主义的操控之下,并对印度共产党[3]产生了有害影响。不过这并不是说印共毫无成就。但这意味着古典马克思主义的革命民主主义传统在许多关键方面被扭曲了,而后来印度共产党的内部派别冲突只能局限在斯大林主义的范围内。我认为在西孟加拉邦,另一个组成部分是革命民族主义的传统。在狱中接受共产主义的大量革命民族主义者(“恐怖分子”)接受了共产主义的某些政治思想(仅仅是政治独立,通过革命实现社会变革等)和哲学观点(唯物主义、无神论),但也保留下很多他们自己原有的偏见。值得注意的是,他们反对甘地主义,是基于暴力与非暴力的二元对立,因此他们有时会把“革命=暴力”这种认识延续下去。同样重要的还有革命团体自上而下的方法,这种方法与斯大林主义无缝结合起来,且为斯大林主义的先锋队主义提供了本土基础,取代了列宁的真正的先锋队概念——即应由同工人群众的持续对话来形成先锋队,列宁将其形象描述为自上而下传达指令或说明,并自下而上得以实施的传送带。

一、古典马克思主义

人们可以从古典马克思主义[4]中学到很多东西。然而为了评估任何声称马克思主义的运动,我们需要首先考虑核心政治因素。马克思和恩格斯一再认为“工人阶级的解放应当是工人阶级自己的事情”[5]。这是他们的政治核心内容。在马克思为国际工人协会撰写的章程中,他认为工人社会的目的是“工人阶级的保护、发展和彻底解放”。[6]正如马里克(Marik)指出的那样,在《关于费尔巴哈的提纲》第三条中,马克思“反对教育者从外部教育群众的理念,指出任何作为社会主义理论家的教育者,都必须通过革命实践来学习社会主义的意义。换言之,作为人类意识形态变化的社会主义理论只能通过也可以改变物质环境的实践来不断向前发展”。[7]

工人阶级自我解放的概念意味着革命不是一个由少数聪明人主导群众,并决定什么对他们有利的过程。然而那种观点是当时社会主义与共产主义派别的主要看法,马克思与恩格斯则以他们对这一传统的突破脱颖而出。这也是他们下一个关键点的必然结果。这是革命党的性质与作用。这并不是说他们这样是要躲在工人阶级自我解放的背后,忽视建立先锋党的需要。但他们认为革命党是工人阶级中最有斗志和最有觉悟的一批人。虽然他们没有否定其他阶级成分的作用,但他们明确指出,共产党不能主要由其他阶级构成。当然,这种概括性图景没有给我们全面提供他们观点的复杂性。但他们一方面通过发展对具体情况的分析,另一方面通过批判其他社会主义流派来明确自己的立场。因此在批判主张阴谋和暴动的理论家时,他们说明阴谋只会阻止大量工人而非警察。在一个有说服力的评论中,他们称这些方法的拥护者为“革命的炼金术士”。就他们自己而言,他们强调两个关键问题——建立独立的工人阶级政治行动,包括工人阶级参加大选,和在独立在工人阶级政党内发展社会主义理论。在1850年的一篇文章中,他们称由专业阴谋家领导的秘密组织领导无法吸引他们组织内的广大无产阶级群众。

这些密谋者并不局限于革命无产阶级的总体组织。他们的事业恰恰就是预测革命发展的进程,人为将其带入危机点,并立即激起革命……他们是革命的炼金术士……并且极端蔑视无产阶级从其阶级利益中收获的更多理论教导。[8]

因此马克思明确反对这样一种“科学理论”——一个可以解释理论并组织起无产阶级的斗争的共产党,可以是倡导包办替代主义的前科学(“炼金术”)的党,可以蔑视发展真正的阶级意识。[9]

在讨论落后国家的革命战略时(对我国尤其感兴趣),马克思与恩格斯通过观察德国来论证资产阶级完全无法领导一场真正的民主革命。如果资产阶级获胜,它将与地主和半绝对主义君主达成协议。所以我们的任务应是建立一个工人阶级、农民、小资产阶级民主派的集团,并在其中建立工人阶级的领导权。[10]这在共产主义者同盟的中央委员会声明中总结出来,在其中他们谈到了“不断革命”。一个经常被忽视的重要附加点是,他们的革命战略包含争取持续民主的斗争,即不否认自由民主派所取得的成就,但会将自由民主扩展到自由主义者所能争取到的所有成果之外。[11]

二、印度的共产主义和毛主义革命者

如果我们看一下古典马克思主义的这些原创前提,就可知印度共产主义与之完全不同。对列宁的曲解使他们将列宁主义的建党理论歪曲为一种党领导的包办替代主义。[12]从20世纪20年代后期开始,共产国际的“一国社会主义论”将各国共产党变成了保卫苏联外交政策的组织。莫斯科主宰着触发器,就像1928—1934年的超级左倾路线一样,紧随其后的是像反帝联合这样的阶级合作路线(Dutt-Bradley的论文)。而且反“托洛茨基主义”运动意味着普遍强加的两阶段革命论,依照阶段革命论,第一阶段将建立与进步资产阶级的联盟。

尽管共产国际在1943年解散了,但莫斯科的操控与影响在很长时间里仍起非常重要的作用。1951年到1964年期间,印度共产党内的争论虽然是关于民族民主革命还是人民民主革命的理论言论,但其实都要在国大党内部或外部寻找资产阶级盟友。1964年后印度共产党(马克思主义)的演变证实了这点。[13]然而在20世纪60年代早期,很多战士认为印共(马)的领导人支持斯大林而反对赫鲁晓夫,且谈论人民民主革命等得他们才是革命者。所以他们支持印共(马)。这也意味着很多激进分子视斯大林为革命的堡垒,而非官僚政治反革命的领导人。因此,印共(马)由阶级合作论的斯大林主义者和融入斯大林主义的毛主义激进分子组成。1966—1969年间,印共(马)的左翼改良主义很快就被暴露。大量激进分子被用于收割大选果实。1967年,印共(马)被证明同印共一样,想同资产阶级反对派一起在西孟加拉邦组建联合政府。正是在这点上,想成为革命者的人决定同改良主义者分道扬镳。分裂出来的人在速度和策略上存在分歧(例如纳基·雷迪(Nagi Reddy)与查鲁·马宗达(Charu Mazumdar)相对立)。但到印度共产党(马克思列宁主义)成立时,获胜的原则是提出两种选项作为共产主义的战略两极。该党的纲领草案称:“为了推翻作为人民的敌人的以上原则(在上一段中所定义的——作者按),印共(马列)将武装斗争的道路摆在人民面前。”[14]议会工作被其视为一种完全战略性的工作,并被该党完全拒绝。[15]“人民战争”的战略基于林彪所展现出的道路,即依靠农民,建设根据地,不断发展武装斗争,农村包围城市,并最终占领城市。在中国由于城市工作失败而被迫采取的路线,在印度则成为一种自愿接受的战略。[16]

我们稍后将回过来谈其根本缺陷。但我想先从积极方面开始。印共(马列)的文件,党内当时几位重要领导的著作,或党的报纸(如《Deshabrati》(孟加拉语)、《解放报》),都表明了阶级斗争概念的回归。自1957年喀拉拉邦政府被解职以来,印共党内争论的重点是:“进步资产阶级”是在国大党内还是在国大党外,要以谁为盟友来组织政府?这当然是当时主流斯大林主义左翼的反复争论。普拉卡什·卡拉特(Prakash Karat)[17]的第三阵线试图将这些地区势力拼凑成一个集团,以与其他势力倡导的路线,如索盘拉尔·达塔·古普塔(Sobhanlal Datta Gupta)的主流路线。[18]除却理论的光泽与面纱后,20世纪60年代的毛主义揭示出的是官僚主义领导人(他们确实是)关于要争取面包还是争取鱼的机会主义斗争的争论。而且通过提出“永远不要忘记阶级斗争”的口号,他们使阶级斗争成为现实,不过并没有经过太长的阶段。

同样,毛主义潮流使国际主义成为一支真正的革命力量。中国共产党在各国共产党内激起分裂的目的是建立支持自己的基础。但为了对抗莫斯科,中共提出了一个混杂的意识形态包。一方面,中共似乎是斯大林的狂热支持者。[19]另一方面,中共也强调了反对在莫斯科压力下的阶级合作主义政策,尽管(错误地)将斯大林从这种政策中抽了出来。这种结合是为了推进一种比为苏联早于美国发射人造卫星而鼓掌相比更具战斗性的国际主义形式,查鲁·马宗达恢复了共产党人的旧传统,呼吁积极的国际主义。其声明与切·格瓦拉的“两个、三个,更多越南”的呼吁相似。“主席的中国可能会遭受攻击——加快印度的革命吧!”这不是以外交手段来帮助选择祖国。这或许可以理解为无产阶级的国际主义的最好状态,并留下了持久的印迹。许多与毛主义相隔甚远的激进分子都是从这点来理解无产阶级国际主义的。无产阶级以革命来推翻一国政权的斗争不可能在一国内得到保障。资本主义本身不可能局限在一国,而必然扩展到全世界。比资本主义更高级的制度不可能建立在更低的经济水平上。以为优越的生产关系可以建立在低生产力水平之上,是一种错误的观念。因此即使是无意的,毛主义也带回了世界革命与国际社会主义的理念。

其他重要的成就是批评“进步”的本质。这涉及某些重要的过度简化。但这个时代发生了基本的话语转换,因为毛主义者实际上是以资本主义较封建主义进步为由,问共产主义者的任务是不是要作资本主义发展的啦啦队长?[20]这再度推翻了斯大林主义党派之间日益增长的共识,即如果资本家是进步的,或如果资本主义国家起着进步作用,那么共产党人的任务就是简单地去支持它。当然,很少有党派撰写的文章会如此粗暴地表达自己的理念。但这恰恰是毛派的成就——尽管通过直线式的措辞暴发出来——不切实际的进步概念与导致阶级合作主义的政治任务,包括支持印度国家的“进步”外交政策。

三、毛主义的矛盾

印度毛主义的关键矛盾在于其无法突破斯大林主义的包办替代主义的束缚。谁将在革命中起领导作用?在形式上,所有“马克思主义者”都会回答是工人阶级。但对于社会民主党而言,定期投票支持社会党消减了工人阶级的作用。对斯大林主义者而言,党就是工人阶级的代表。对所有实践目的而言,党的声音就是工人阶级的声音。不管对“革命者”还是“改良主义者”而言,斯大林主义方向的党认为党就是阶级的自觉部分,并不是因为党通过吸收工人阶级中最优秀、最具战斗性的部分来补充自己,且确保无产阶级领导的连续性,而是通过自我宣告和定义党就是阶级的先锋队。印度共产党(马列主义)因接受中国共产党的领导,包括吸收其对斯大林的赞美,而面临着同样的错误。该党纲领称:“工人阶级可以并且将会通过自己的党(指印共(马列))来指导人民民主革命。”[21]此处假设工人阶级只有一个党,且假设工人阶级没有其他组织平台来表达自己的观点。当我们读到工人阶级将发挥其阶级意识的先锋元素来组织和领导农民的武装斗争时[22],我们的疑虑就更强了。换言之,该党的核心任务就是组织土地武装革命。在一个拥有丰富的工人阶级历史,在工人中进行了数十年共产主义工作,工会颇有发展的国家里,农村武装革命的路线极具破坏性。关于城市,查鲁·马宗达只有模糊的希望,而没有政治战略。印共(马列)第一次代表大会所通过的政治组织报告称,通过建党,修正主义被打败了。“修正主义路线”的一个方面是为了经济需求而发起群众运动和建立群众组织。[23]此外他们还声称农民武装斗争鼓舞了工人和小资产阶级。[24]换言之,在这里工人阶级的领导作用是对马克思主义教条的顶礼膜拜。马宗达在演讲中称,建党意味着武装化的阶级斗争的发展。[25](错过武装即堕落。)关于城市,他只是希望不仅加尔各答,而且全国其他城市的工人间均能出现革命浪潮。[26]他完全没有解释:如何在从群众运动和群众组织中撤出革命干部的情况下,还带来革命浪潮?反对放弃工会的革命者发现自己被忽视了,随后他们被党清洗出去。孟加拉邦的巴里马尔·达斯古普塔(Parimal Dasgupta)、南比哈尔邦的普尔南都·马宗达(Purnendu Majumdar)等不得不走自己的路。马宗达的其他文章展示了他的战略的真实内容。因此,《关于游击行动的几句话》一文揭示了这实际上是一场小资产阶级领导的农民行动,而与工人阶级无关。[27]马宗达的另一篇文章《致工人阶级》以反修正主义为名,称总罢工是无效行动,拒绝经济斗争,并简单劝工人参加农民武装斗争。[28]实际上,他认为工人不可能通过工会来保护自己,所以党不应去建立或干扰工会,而只应在工人中建立秘密党组织。[29]他设想了流血和街垒战斗,但没有设想真正提高工人阶级意识的斗争——除非是劝他们阅读《毛主席语录》和以攻击修正主义者为真正的斗争。

为什么马克思与恩格斯要强调工人阶级的历史作用?为什么他们要通过参与具体斗争来坚持持久的学习过程?[30]原因有两点。其一是马克思主义的基本战略,即工人阶级的解放是工人阶级自己的事情,而不应交给自称革命者的革命者,哪怕他们把《马克思恩格斯文集》盖在自己的身上。

但为什么是工人阶级?马克思的回答是,资本主义通过剥削异化劳动来进行再生产。工人斗争的历史倾向远远超出农民斗争的倾向。最贫穷的农民仍作为农民,想要的是一小块土地,一个空间,然而这在现行制度内是不可能实现的。工人意识到现有制度给工人的只有工资。直接生产者与生产资料的分离只能通过生产的社会化和由工人管理公共财富来克服。其次,作为一个在资本主义中占据集中地位的阶级,工人可以阻止经济的运行。最终,客观讲,作为集体生产者,工人阶级有力量创建一个没有剥削的社会。印共(马列)拒绝接受这点,意味着白白浪费了大量参加新党和新团体的干部的革命愿望。

四、20世纪最大的“社会主义”神话

毛主义的矛盾也意味着印度的毛主义势力——无论是在印共(马列)内还是外——都对“社会主义”有一种复杂而错误的认识。对他们而言,苏联是“社会帝国主义”,而中国是“社会主义”。他们接受这样一种观点,尽管还有瑕疵,但斯大林与斯大林时期已经意味着社会主义建设时期了,他们最终接受这样一种观点,即消灭私有制即意味着建成社会主义,而不需要对工人民主的任何需求展开严肃讨论。另一方面,由于他们谴责苏联是“社会帝国主义”,所以执政党的路线就成为判断某国是社会主义还是资本主义的核心因素。最终,在“伟大的无产阶级文化大革命”之后,他们采取一种完全唯心主义的态度来看待社会主义下“阶级斗争”的本质。据说上层建筑中腐烂的苹果能够推翻其基本合理的经济基础。

在20世纪的大部分时间里,正确理解俄国革命都是决定各地革命路线的最重要的问题之一。社会主义民主、无产阶级专政的意义、从资本主义向社会主义的过渡及其经济问题,都会对各地未来的革命运动产生影响。在这点上,毛主义革命者失败了,因为他们无法质疑斯大林主义的基本论点。一党制意味着不容置疑。毛主义者认为只有党变质,国家才会从社会主义转为资本主义。他们忽视苏维埃或类似形式的机构的作用。毛主义的社会主义没有拓展资产阶级民主,反而简单抵制资产阶级民主。

这使得印共(马列)及其他毛主义组织同印共(马)的区别仅仅在于干部意愿的不同。革命斗争始于1967年(始于“春雷”宣言的发布)。然而他们忽视了已经成长起来的工人阶级。印度资产阶级民主的现实被抛在了一边。当前的一些毛主义团体,如印度共产党(毛主义)仍采取这种基本无关紧要的态度。事实上这意味着拒绝参与印度的客观现实,并强加一种虚幻的路线。确实,现实证明比乌托邦的幻想更强大。中国,甚至俄国的经验表明,在这两个国家缺乏甚至根本没有公民社会,统治阶级几乎完全通过武力来统治,因此中、俄两国的经验不能为存在一些形式的资产阶级霸权的国家提供革命战略的教训。同时,通过将一些领域的所有干部转移走,建立革命力量霸权的斗争也就随之而去了。他们认为农村斗争的例子将取代工人阶级领域的具体斗争。此外,这是基于对《怎么办?》一些语段——依据党从外部灌输阶级意识,工人阶级自己则只能发展资产阶级意识——的极端误读。

假设只有受到剥削最沉重的人才是最具革命性的人,那么就会排除有组织的工人,收入较高或工作条件较好的工人。这显然忽略了一个事实,即他们获得这些微不足道的收益,是由于激进的斗争,而非统治阶级的收买。

这些错误背后有一种非常古老的极端主义(毕竟,列宁已经在《共产主义运动中的“左”派幼稚病》中严厉批判了这类错误——抵制选举、抵制工会等),另一缺点是他们无法充分思考斯大林主义版的共产主义的缺点。特别是他们从一开始就忽视了一些特殊压迫。哪怕到后来,也并不经常在理论上对特殊压迫问题加以讨论,所采取的措施也是临时的。性别、种姓、原住民等都没被视为重要的标志。印共(马列)的纲领只提到,在人民民主国家,除其他权益外,将“废除种姓制度,消除所有社会不平等……并保障妇女获得平等权利。”[31]在革命进程中解决这些不平等问题之前,在工人阶级内部承认这些不平等问题之前,谈不上真正的阶级团结。印度共产主义运动中的很大一部分,包括其革命一翼,都极其怀疑女性主义,视女性主义为一种资产阶级的或小资产阶级的倾向,尽管自20世纪70年代以来,印度的女性主义就有很强的社会主义成分。无论是党还是其斗争,均缺乏性别议题。同时,毛主义运动确实为许多女性和男性提供了动力。[32]正如卡尔班纳·森(Kalpana Sen)所指出的那样,毛主义运动的鼓舞是巨大的。直到60年代中期,在多数女子大学里还没有直接选举产生的学生会。只有当局提名的姑娘去参加学生会。60年代中期后激进的学生—青年运动改变了这一景象。妇女们还参与了围绕纳萨尔巴里农民斗争的思想斗争。她们在监狱中开展斗争,竖起红旗,同狱卒对峙。此外,纳萨尔巴里道路意味着以主流左翼长期未采用的方式来挑战现有价值观。这是反对国内纪律和保守主义的反叛。用森的话来说,那么多年轻女性来参加印共(马列)的原因是“有机会呼吸自由空气”。[33]未能明确父权制为一个要与之战斗的明显的敌人,会限制这些干部的努力。但立即参加革命的呼吁使他们能够在实践中克服父权制的很多障碍。所以虽然印共(马列)没有提供所有的解决方案,但也不是传统的保守主义力量。

同样,印共(马列)的正式立场只是以抽象方式谈论阶级。但在第一阶段结束后,将斗争带入贫苦农民,意味着进入新形势。对无地农民的关注导向了对印度错综复杂的种姓与阶级相互关系的认可。然而,尽管激进左翼(毛派和托派)在努力解决种姓与阶级关系的复杂性,但对于主流斯大林主义者而言,种姓只是半封建残余,会随着资本主义的发展而被克服,直到《曼达尔委员会报告》(Mandal Commission Report)公布后,才迫使他们有些这方面的意识(甚至仅限于选举目的)。[34]

原始的纳萨尔巴里左翼道路所遗留下来的主要问题是它拒绝资产阶级民主的现实,并需要在一个已经存在资产阶级民主的国家提出为革命而战斗的新道路。把资产阶级民主理想化并不好。即使如此,通过提出一些明确的替代方案,是可以争取群众的。其次,斯大林主义的遗产,其歪曲的民主集中制——领导层对党担负过少的责任——也是一个主要问题。此外,斯大林主义的遗产还包括两阶段革命论与人民阵线论,或与资产阶级伙伴结盟的理论,正如2009年印共(毛)支持草根国大党(Trinamool Congress)所表现出的那样。最后,如果有工人要求民主,或有党员依思想冲突而结成派别,就会被立即打上“走资派”的烙印,或被清洗出党。这样,一个党就会永久分裂成两个党,而两个党却永久不能再联合成一个党。[35]但问题的答案不是“革命权威”,而是工人民主。但为了把这项任务进行到底,将其转向革命马克思主义,就必须更彻底地批判纳萨尔巴里道路,而不放弃其革命鼓舞。

本文译自:http://www.radicalsocialist.in/articles/marxist-theory/246-the-path-of-naxalbari

[1] 古纳尔·查托帕台是印度激进社会主义社(Radical Socialist)的成员,历史学博士,现为印度西孟加拉邦贾达普大学比较文学专业教授。——译注

[2] 达斯·古普达(Das Gupta, B. ):《纳萨尔运动》(The Naxalite Movement),加尔各答:Allied Publishers,1974年;J.C.约里(Johri, J.C):《印度的纳萨尔政治》(Naxalite Politics in India),纽约:宪法和议会研究所(The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies);M·拉姆(Ram, M):《印度毛主义》(Maoism in India),孟买:Vikas Publications,1971年;F.M.弗兰达(Franda, F.M:《西孟加拉邦的激进政治》(Radical Politics in West Bengal),伦敦:The MIT Press,1971年;S.贾瓦伊德(Jawaid, S):《印度的纳萨尔运动》(The Naxalite Movement in India),新德里:A ssociated Publishing House,1979年;P.巴苏(Basu, P):《通向纳萨尔巴里(1953—1967),党内思想斗争综述》(Towards Naxalbari (1953-1967) an account of inner-party ideological struggle),加尔各答:进步出版社(Progressive Publishers),2000年;S.班内杰伊(Banerjee, S.):《纳萨尔巴里的觉醒:印度纳萨尔巴里运动史》(In the wake of Naxalbari a history of the Naxalite movement in India),加尔各答:Subarnarekha,1980年。

[3] S·达塔·古普达(Datta Gupta, S):《共产国际与印度共产主义的命运(1919—1943年):真实的辩证法与可能的历史》(Comintern and the Destiny of Communism in India : 1919-1943 : Dialectics of Real and a Possible History),加尔各答: Seribaan,2006年。

[4] 关于古典马克思主义与布尔什维克传统主要原则的单卷研究,可参考索玛·马里克(Marik, S.):《重新审视革命民主的古典马克思主义话语》(Reinterrogating the Classical Marxist Discourses of Revolutionary Democracy)新德里:Aakar,2008年。马里克的书还有一个优点,就是叙述上的性别化。要对马克思与恩格斯作更多研究,可参考H·德拉普尔(Draper, H.):《卡尔·马克思的革命理论》(五卷本)(Karl Marx’s Theory of Revolution, (5 volumes)),纽约:《每月评论》社(Monthly Review Press),1972—2005年。还可参考保罗·勒·布朗(LeBlanc, P. ):《马克思、列宁与革命经验:对使全球化时代的共产主义与激进主义的研究》(Marx, Lenin, and the Revolutionary Experience; Studies of Communism and Radicalism in the Age of Globalization),新德里:Aakar,2007年。

[5] 可参见马克思:《国际工人协会章程》。

[6] 《马克思恩格斯全集》(中文第二版)第21卷,人民出版社,2003年,第17页。对马克思和恩格斯关于工人阶级自我解放的内容更全面的论述,可参考马里克:《重新审视革命民主的古典马克思主义话语》,第36—42页。

[7] 索玛·马里克(Marik, S.):《重新审视革命民主的古典马克思主义话语》,第38页。

[8] K. Marx, ‘Review:Les Conspirateurs, par A. Chenu; ex-capitaine des gardes du citoyen Caussidière. Les societes secretes; la prefecture de police sous Caussidière; les corps-francs. La naissance de la Republique en fevrier 1848, par Lucien de la Hodde’, in MECW:10, p. 318

[9] 同本文第一条注释。

[10] 参考米凯勒·洛威(Lowy, M.)(2005).:《青年马克思的革命理论》(The Theory of Revolution in the Young Marx)芝加哥:干草市场(Haymarket),2005年。另见索玛·马里克:《重新审视革命民主的古典马克思主义话语》第四章。我的简短评论可见查托巴迪亚伊(Chattopadhyay, K.)的文章:《马克思与不断革命论的起源》(‘Marx and the Origins of Permanent Revolution’),《贾达普大学历史杂志》,1989—1990年,第10期。

[11] 当我说到经常忽视时,我一方面是说自由主义的反共产主义者,另一方面是说斯大林主义者。强调这点的研究有德拉偑尔与马里克、尼姆兹、A.Jr等:《马克思与恩格斯——民主突破的无名英雄》(‘Marx and Engels — The Unsung Heroes of the Democratic Breakthrough’),《科学与社会》(Science and Society),1999年,第63(2)期,203—231页。

[12] 见拉尔斯·T·李:《重新发现列宁:〈怎么办?〉的背景》,布里尔、莱顿与波士顿:历史唯物主义丛书,2006年;保罗·勒·布朗:《革命、民主、社会主义》(Revolution, Democracy, Socialism)《列宁作品精选》(Selected Writings, V.I. Lenin),伦敦:冥王星出版社,2008年。也可参考我对李(Lih)在EPW中所涉及的曲解的评论。

[13] 关于这点,可参考古纳尔·查托帕台和索玛·马里克:《左翼阵线与统一进步联盟》(‘The Left Front and the United Progressive Alliance’):

http://www.socialistdemocracy.org/News&AnalysisInternational/News&AnalysisIntTheLeftFrontAndTheUnitedProgressiveAlliance.html (刊发于2009年7月18日);及古纳尔·查托帕台和索玛·马里克:《印度的大选与左翼政治》(‘The Elections and Left Wing Politics in India’),《国际社会主义评论》(International Socialist Review),2009年7—8月,第66期,第44—54页。

[14] 《印度共产党(马克思列宁主义)纲领草案》,见苏尼地·库马尔·科什(Suniti Kumar Ghosh):《历史的转折点:解放文集》第二卷,加尔各答,1993年,第319页。

[15] 同上。

[16]无论是中国的还是印度的毛主义,都没有认真学习第二次中国革命的失败同第三次中国革命成功的历史特殊性间的关系。要考察中国第二次革命,可参考伊萨克:《中国革命的悲剧》,1938年。)“中国革命一”:《第二次中国革命与毛主义观点的形成》(The Second Chinese Revolution and the shaping of the Maoist Outlook),伦敦:Secker and Warburg. 关于革命马克思主义者对第二次中国革命(1925—1927年)与毛主义间关系的评估较同情毛主义,见皮埃尔鲁塞与“中国革命二”:《毛主义方案在夺取政权的斗争中经受住了考验》(The Maoist Project Tested in the Struggle for Power),阿姆斯特丹:国际研究与教育机构。

[17] 普拉卡什·卡拉特是印度共产党(马克思主义)的现任总书记。

[18] S·达塔·古普塔:《左翼的出口:注意所有受到关注的事项》,第52卷,第23册,第33—35页。

[19] 对于毛主义复兴斯大林崇拜的进攻性很强,不过不太准确的分析,可参考T·凯里(Kerry, T.):《毛主义与新斯大林崇拜》(‘Maoism and the Neo-Stalin Cult’),《国际社会主义评论》,第25卷第二期,1964年春,55—59页。更加同情毛主义,不过仍有些批判的内容,可参考L·迈丹:《中国的党、军队和群众》(Party, Army, Masses in China),新泽西:人文出版社(Humanities Press),1976年。组织评估,可参考第四国际:《中苏冲突与国际共产主义运动的危机》(1965年),《国际社会主义评论》,第27卷第二期,1966年春,第76—85页。

[20] S·达塔·古普达(Datta Gupta, S):《共产国际与印度共产主义的命运(1919—1943年):真实的辩证法与可能的历史》

[21] 《印度共产党(马克思列宁主义)纲领》,引自:S. K. 科什 (Ed.):《历史的转折点》(The Historic Turning Point)第二卷第十五页。

[22] 同上。

[23] 印度共产党(马克思列宁主义)第一次全国代表大会所通过的《政治组织报告》,同上,第19页。

[24] 同上。

[25] 查鲁·马宗达:《政治组织报告》,同上,第23页。

[26] 同上,第25页。

[27] 查鲁·马宗达:《关于游击队行动的几点说法》(‘A Few Words About Guerilla Actions’),同上,第68—73页。

[28] 查鲁·马宗达:《致工人阶级》(‘To the Working Class’),同上,第82—84页。

[29] 查鲁·马宗达:《我们党在工人阶级中的任务》(‘Our Party’s Tasks Among the Workers’),同上,第84—88页。

[30] See MECW: 10, pp. 626-29 for a speech by Marx. For a later report by a former supporter of Marx on his strategy, see W. Blumenberg, ‘Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten Aussagen des Peter Gerhardt Roser’, International Review of Social History, 9, 1964, pp. 81-122.

[31] 《印度共产党(马克思列宁主义)纲领》,引自:S·K·科什 (Ed.):《历史的转折点》(The Historic Turning Point)第二卷第16页。

[32] 对于西孟加拉邦而言,其中的复杂性被K·森观察到了:《Paschimbanglay Naxal Andolane Meyera》 2001年。在M. Chattopadhyay (Ed.) (2001). Eso Mukta Karo: Narir Adhikar O Adhikar Andolan Bishayak Probondho Sankalon, Kolkata: Peoples’ Book Society: 159-186.

[33] 同上,第166页。

[34] 革命共产主义组织(Inquilabi Communist Sangathan,原第四国际印度支部)在V.P.辛格打包提出《曼达尔委员会报告》前就已经预先支持“其他落后阶层”(OBC)了。桑托什·拉纳(Santosh Rana)、瓦斯卡尔·南迪(Vaskar Nandy)等人领导的印度共产党(马列主义)当时分析了种姓的复杂性,并发起支持达利特(贱民)权利的运动,并持续了很长时间。其他“马列主义派”团体也尝试了不同的战略,包括吸收更多达利或“其他落后阶层”入党并进入领导层。与之相反,在西孟加拉邦统治了几十年的主流左翼在贯彻宪法条款或改变种姓问题上的基本阶级力量对比方面乏善可陈。

[35] 印度共产党(马克思列宁主义)在马宗达牺牲后陷入无限分裂中,到1981年时已分裂为21个党派。虽然2004年时印度共产党(毛主义)的成立对从印共(马列)中分裂出来的力量进行了一定整合,但总体而言,印共(马列)分裂形成的局面仍未有大的改观。——译注。