新中国少数民族文字创制与改革问题:以汉族为中心的国族建构进程

素侠云雪 著

在新中国刚成立时,中国很多少数民族与族群并无自己的文字,一些民族或族群虽有文字,但不系统,另有一些民族则有自己成熟的文字。当时的文字体系大概可分如下几种:1. 汉字系统,多为西南少数民族模仿和借用部分汉字而创制的文字,如方块壮字、方块侗字、方块哈尼字、喃字(京族)、水书等,其中喃字最系统,不过京族在中国人数很少2. 回鹘字母系统,如蒙古文、满文、锡伯文(其实与满文差异很小,几乎可算一种文字);3. 阿拉伯字母系统,如察合台文、维吾尔文、哈萨克文、小儿锦(拼写汉语西北官话)等;4. 印度婆罗米字母系统,如;傣泐文、傣端文(金平傣文)、傣绷文(南方大傣文)、傣那文(北方大傣文)等;5. 印度梵文字母系统,如藏文;7. 其他象形文字、意音文字及其衍生体系:东巴文、哥巴字、传统彝文等;8. 自生音节文字:傈僳族汪忍波文字;9. 拉丁字母体系:多是由传教士创立,如老拉祜文、格框式傈僳文、伯格里苗文、伯格里彝文、哈尼文等;10. 斯拉夫字母体系:俄文。除个别文字在民国时就随着民族主义发展而开始了规范化(如维吾尔文),或是因传教士新创制而有严格规范,或是因有悠久的历史和丰富的文献(如蒙古文、朝鲜文、藏文、傣文等)而规范化外,多数文字仍处于无严格规范的状态。

新中国成立后,为了贯彻“民族平等”的原则,并在全国进行扫盲,为少数民族创制新文字,或进行文字改革的事项也就提到了日程之上。于是从50年代开始,一直持续到80年代,有一个伴随着民族识别运动而开始的全国性文字改革与创制运动,这一运动又与汉字改革运动相伴。

一、以汉语拼音方案为少数民族新文字的基础方案

在谈新中国的少数民族文字创制与改革前,应先谈一下苏联的少数民族文字创制与改革。十月革命后,俄国建立工人政权,并厉行民族平等政策,这为各民族的文化解放打开了道路。1918年,民族事务人民委员会部下成立了用俄国各民族语言出版书籍的委员会。就苏联实际的文字改革进程而言,20年代前半期,在苏联中亚地区的文字改革更倾向于改革旧有的阿拉伯字母体系文字,使之拼写更准确便捷;另一种比较流行的思潮是推行拉丁化文字,但总体而言,无论哪种思路,均排斥创制斯拉夫字母式的新文字。1925年成立了全苏新字母中央委员会,进行少数民族新文字的创制工作,在此委员会中,拉丁化改革方案越来越占上风,甚至到20年代末,任何阿拉伯字母式的改革方案都被视作反动立场。之后苏联新创制文字以拉丁字母拼写为主,这代表着一种对世界革命的认可。不过苏联在列宁去世后不久,就由斯大林倡导起了“一国社会主义”,其俄罗斯民族主义情绪日渐高涨,这种情绪也逐步反映在少数民族文字创制问题上。1935年,苏共中央主席团通过了《关于把北方各民族的语言改为西里尔字母的决议》,对此决议持保留态度的新字母中央委员会最终于1937年被解散,其成员也大量被捕。自1937年至1941年,苏联在全国铺开了少数民族文字的西里尔字母化运动,蒙古人民共和国亦受此影响而改用西里尔字母拼写蒙古语,至1941年时,除格鲁吉亚文、亚美尼亚文、朝鲜文,及新并入苏联的波罗的海三国文字外,其他少数民族的文字皆改为西里尔字母拼写,向俄文看齐。这种变化对苏联少数民族文字与语言的产生了很多不利影响,因操之过急,很多民族西里尔字母拼写方案不符合其语言实际情况,还有一些民族自此后失去了民族文字。在此可见,苏联在少数民族文字创制与改革中,采用什么字母与政治密切相关。[①]

建国时,中国的少数民族文字情况较苏俄—苏联要复杂得多,不仅历史悠久的文字众多,而且通行范围有限的族群文字也有很多。但建国后的文字政策却颇受苏联影响,还请来了苏联专家谢尔久琴科帮助中国创制少数民族新文字。最初的少数民族文字改革主要集中在新疆的一些民族中,如维吾尔族与哈萨克族提出了拉丁化与西里尔化的改革方案,西里尔化的方案其实就是直接将苏联相关文字拿来使用而已。而随着汉语拼音方案确定以拉丁字母为基础,少数民族文字创制也向这个方向迈进。而且当时少数民族文字方案的创制并不真的很“自由”,而是同汉字改革一样,带有自上而下的命令色彩,如1957年时,国务院批准《中国文字改革委员会关于讨论壮文方案和少数民族文字方案中设计字母的几项原则的报告》,规定:少数民族创制文字应该以拉丁字母为基础;原有文字进行改革,采用新的字母系统的时候,也应该尽可能以拉丁字母为基础;少数民族语言和汉语相同或者相近的音,尽可能用汉语拼音方案里相当的字母表示。[②]这便确立了汉语拼音方案的独尊与中心地位。

采用拉丁字母文字自然有当时流行的拉丁字母更进步,更文明的观念影响,维吾尔与哈萨克新文字的创制者与推广者尤其强调拉丁化改革方案对于破除宗教影响,迈向文明方向的愿望,但对于其他更多民族而言还是为了向汉语看齐。如周恩来在1958年的政协全国委员会上作报告称:

这些兄弟民族创造和改革文字的时候,应该采用什么字母作为基础呢?能不能就用汉字作为各民族文字的共同基础呢?过去曾经有人这样试过,没有成功,证明这条路是走不通的,如果几十个民族大家各搞一套字母,这不仅对于各族人民之间的互相学习和交流经验是个障碍,而且印刷、打字、电报的设备势必各搞一套,对于各民族今后在文化教育方面的发展极其不利,许多兄弟民族都表示这样的愿望,就是要同汉族在字母上取得一致,以便交流文化,学习汉语,和吸收汉语的名词术语。前几年,汉语采用什么字母还有些举棋不定,使一些兄弟民族创造和改革文字的工作也受了影响,现在西南区已经有十几个民族创造了拉丁字母的民族文字,但是他们还是不大放心,因为我们的方案还没有最后定案。因此,汉语拼音方案再不能拖延下去了,否则还要耽误人家的事情。汉语现在既然决定采用拉丁字母为拼音字母,应该确定这样一条原则:今后各民族创造或改革文字的时候,原则上应该以拉丁字母为基础,并且在字母的读音和用法上尽量跟汉语拼音方案取得一致。[③]

虽然政协当时并非立法机关,但周恩来的报告却在事实上成为少数民族文字创制的原则,即少数民族新创制文字要以汉语拼音方案为基础,在字母的读音与用法上都要向汉语拼音方案靠齐,此后,一大批少数民族拉丁化方案得以确立。这其中有的民族是放弃旧文字采用新文字,如新疆维吾尔自治区于1959年推行拉丁化维吾尔文(草案)和拉丁化哈萨克文(草案),1976年—1982年则全面推开;又如彝族推行彝族拼音文字以取代旧的表意文字式彝文;有的是给缺乏全民族通行文字,或是其原有文字主要限于宗教活动的民族创制新文字,如壮文、哈尼文、布依文、侗文、湘西苗文、黔东南苗文、川滇黔苗文、新傈僳文、景颇族载瓦文、佤文、纳西文、土文、羌族拼音文字等;新创制文字没有采取拉丁化的只有两种新傣文。且这种靠拢与苏联的西里尔化政策非常相似:都是以主体民族的文字或拼音方案为其他各民族新文字的基础(汉语拼音在当时带有准文字的地位);都采取自上而下,行政命令的方式;都排斥各族原有文字体系(如彝族起初排斥了旧文字改革与规范化的可能,壮族也放弃了对方块壮字进行规范化的可能,维吾尔族与哈萨克族放弃表音已很准确的阿拉伯字母拼写的文字)。且从周恩来的报告中也可以看出,新的少数民族文字创制是以接近、学习汉语普通话(准国语)为轴心的,是要在文化上向主体民族看齐。

二、自上而下的文字改革与创制所带来的问题

虽然官方以政治力量为后盾创制并推广少数民族新文字,但多数拉丁化方案的推行并不算成功。官方提供了非常可观的拉丁化少数民族文字学习数据,但这些数据的真实性存疑,很多是为了应付政策而创造出来的。此外,少数民族新文字在文革期间的推广还受到干扰,也算是浪费了推广的黄金时期。

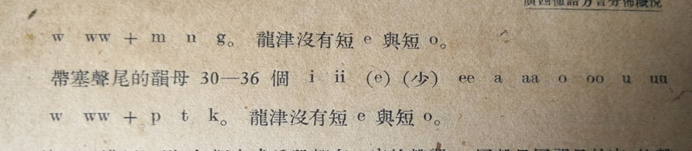

首先,由于新创少数民族文字要尽量以汉语拼音方案为基础,但汉语拼音方案与各民族语言实际却有很大的距离,这导致了一些新创文字的字母冗杂与浪费现象并存,以壮文为例,壮文字母中的塞音字母本无送气音,但有浊辅音与轻辅音的对立,而汉语普通话的塞音有送气清辅音和不送气清辅音,但没有浊辅音,于是壮文便干脆放弃p、t两个声母不用,而用b、d表达[p]、[t],用mb、md(旧壮文是用ɓ、ɗ)表达[ɓ]、[ɗ];其实按照拉丁字母的常用读音,用b、d表达[ɓ]、[ɗ]两个浊辅音本来是更有效率。

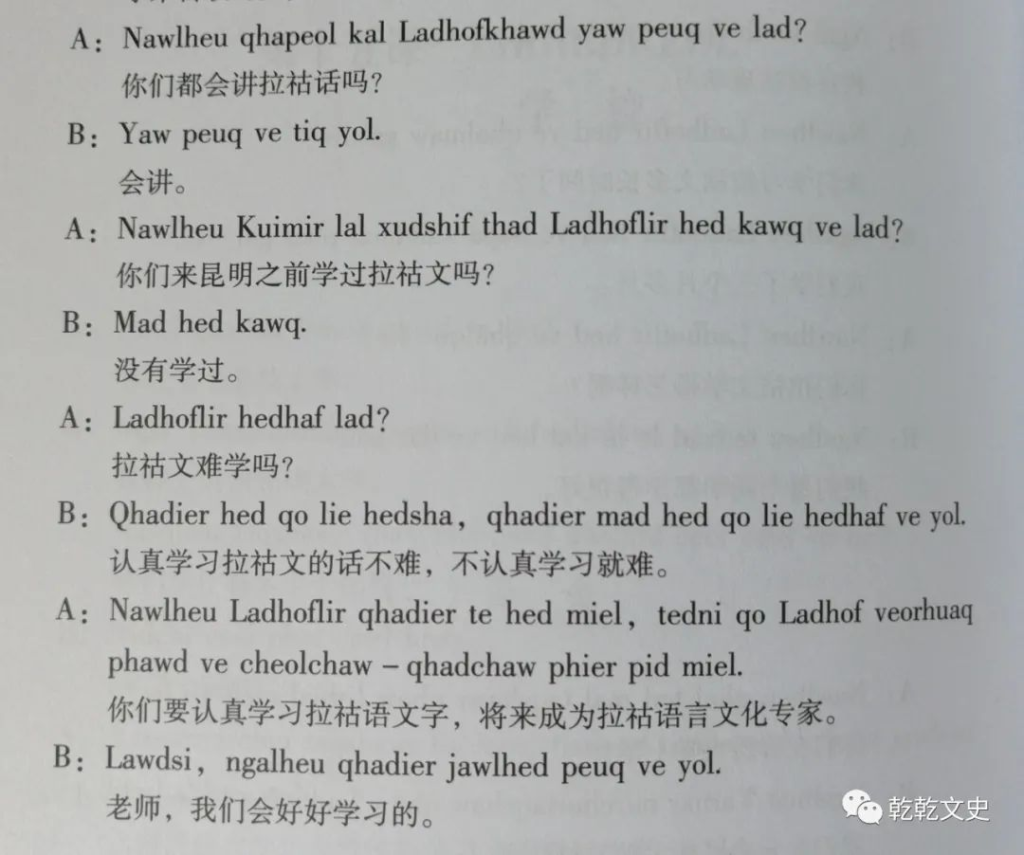

当然,为了同汉族交流方便,或是为了方便学汉语拼音,亦或是为了在了解汉语拼音的情况下学习本民族文字,在字母发音与选择上向汉语拼音方案作一些靠拢并非全然不可取,问题的关键是由国家最高行政机关的政令确立了这一原则,这就带来一些不必要的文字改革活动。以拉祜族为例,20世纪初起,在拉祜族部分群众中(尤其是基督教信徒)就开始流行一种由传教士创立的拉丁化拼音文字,这种老拉祜文在中国、缅甸、泰国的拉祜族中均有传播,这是因为老拉祜文在字母设计上大体能包容拉祜族的数种主要方言。新中国成立后,并没有主张直接推广或改革这种老拉祜文,而是以拉祜纳(拉祜族最大的支系)方言为基础方言,尽量靠拢汉语拼音方案,于1957年创制了新的拉祜文,并由澜沧等地的政府断断续续推行。这很大程度上是为了抵消基督教的影响,也为了符合当时的“反帝”口号。不过时至21世纪,“虽然新文字的推广使用采取了多种措施,但忽冷忽热,甚至一些地区的领导和相关人员认识不统一,使新文字的使用范围逐渐下降,甚至一些用新文字脱盲的村寨开始复盲,而老文字的使用却在基督教徒不断增多的情况下,使用越来越普遍。”[④]新拉祜文表音其实很准确,但政府的推行赶不上民间的习惯性力量,如果最初便用老拉祜文来推广,本是可以节省很多力量的。

其次,这种自上而下的拉丁化风潮还导致与一些民族原有文字的严重割裂。如彝族本来使用一种意音方块彝文,虽然各地各支系所使用的传统彝文并不统一,但其应用还是超脱于宗教活动之外,并应用于日常生活的。但建国后新创的拉丁化彝文是抛开老彝文后完全新创的文字,在彝族中本无根基可言,加之彝族内部方言差距极大,以某一方言为标准音的拉丁化彝文意味着只便于在本方言区通行,其他方言区的人想学则还要先过语言关。于是这种拉丁化彝文最终也没得到什么有效的推广。

第三,当时的这种文字创制格局还受限于当时官方对民族的认识,即认为每一个民族都应有其统一的地域,统一的经济生活,统一的语言(标准语)等。为迎合这种统一的民族标准语,大体当时有这样的结构认识:

汉语—(推出)—>普通话/国语—(创制)—汉语拼音

少数民族语言—(推出)—>少数民族标准语—(创制)—少数民族文字

置于国族体系中,则是:

中华民族—(推出)—>汉语普通话/国语—(创制)—汉语拼音

为此,在每一个少数民族中,都要尽力确立一种语言为民族通用语言或标准语,但20世纪50年代的民族识别过程中,大量民族是新识别出的,历史上没有形成过统一的政治地域,没有形成统一的民族认同,也没有形成过哪怕是汉语的南京官话或北京官话这样的通用语,甚至其民族不同方言区的交流都要借助其他语言(如汉语官话或当地汉语方言)方可。但为了尽快完成少数民族文字的创制工作,便像汉语确立普通话(即民国时的“国语”),并依普通话发音来创制汉语拼音那样,于少数民族中快速确立某一地的方言为标准音,并依此标准音来创制拼音文字。于是就形成了人为塑造的少数民族标准语,但这一标准语通常缺乏根基,于是新创制的拼音文字其实多只能在“标准音”通行的小块地域通行,出了这方言区,人们学习起来就往往有很多困难了。

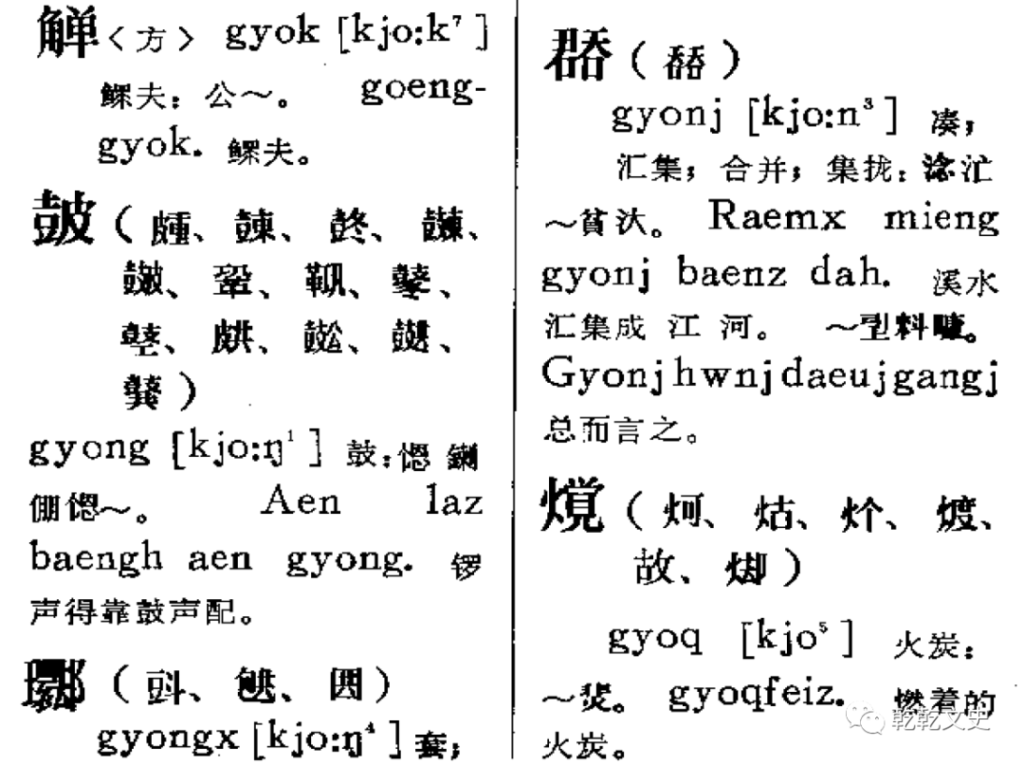

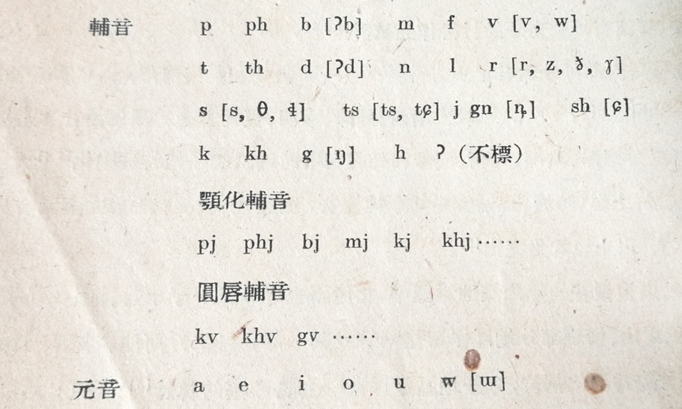

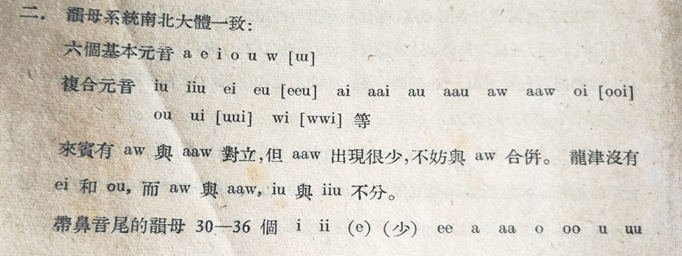

不过强立标准音的思想也是后来逐步形成的,在新中国成立之初的少数民族新文字创制工作中,却并没有这样明确的标准音观念。如壮语大体上分为北壮与南壮两大方言区,两个方言区有不小的方言差距。1952年由中国科学院语言研究所派出了袁家骅、韦庆稳、张鋆如等人调查僮语(即壮语),并拟定出一份拉丁化壮文方案,其字母表如下:

此文字创作者称:“我们在两大方言区里,选择来宾话和龙州话作代表,为制订文字的基础,比较地能够联系南北,照顾全面。”并称:

假使一开始就要求一个统一的僮语文字,那么权衡轻重,南北僮语人口差别很大,我们只能让南僮文字处于从属的地位,可是北僮语声母简单些(没有吐气的轻塞声),要吸收南僮语的词汇,可能受了相当的限制。……最大的困难还是在南北词汇差别很大,向来在经济和社会生活上缺乏密切联系,一开始就让南方人学北方话或让北方人学南方话,都会遇到很大的困难,所以初期推行,我们主张南北僮话平行发展,同时依其轻重缓急而分别主从。当然,在大量推行僮文前,我们尽可能奠定统一的基础,推行期间编写和出版的课本读物时时都需要分外慎重,向统一的方向努力。[⑥]

可见最初创制僮文(壮文)时并没有想到以一种语音为标准音,或以一种方言为基础方言,而是强调要尽量考虑不同的方言,在交流过程中逐步形成统一的壮语普通话和壮文。而随着建国后汉语普通话的日益国语化,这一明确标准语的做法也蔓延到了少数民族语言中,如在壮语中就最终确定武鸣壮话为壮语标准音,新创制的壮文便严格依照武鸣壮话来创制,南壮方言则完全不被考虑在文字创制过程中了,这样,在壮族中要学习壮文,其实也就必须学好武鸣壮话。

当然也有少数文字没有依据一个民族一个标准音的模式来创制文字,如景颇族在中国有景颇、载瓦、勒赤、浪峨、波拉等五个支系,其中景颇支系与其他支系的语言差别较大,在此情况下,为载瓦支系创制了载瓦文(其他支系语言与载瓦语接近)。但载瓦文的创制也是面临很大压力才创制出来的,因为当时普遍认为一个民族应有一种标准语和一种民族文字,让一个民族有两种文字显得有些不合规矩,但从实际推广效果来看,则载瓦文属于建国后新创少数民族文字中推广效果较好者。[⑦]其他如苗族也有四种法定方言拼音文字,此与苗族居住分散,尤其是还划分在不同的省有关。

当时急于为少数民族创制与改革文字,一来为了快速推动少数民族的扫盲工作,为了推动扫盲,用本民族文字和使用拼音文字从原则上讲是较有效率的一种方式;二来与当时的国族架构设想有关,即“中华民族”这个国族由几十个民族所共同组成,一方面要强调民族平等,另一方面要强调各民族是中华民族不可分割的一部分;体现在文字上,各民族应尽量有自己的文字,以体现“民族平等”的特点,同时,各民族的文字应向汉语拼音方案靠拢,以体现其属于“中华民族”一员的特质。不过,这样的国族架构认识就仍是以汉族为国族的中心与代表,以汉语普通话为“国语”,汉语拼音为准国文(在当时而言),然后少数民族文字就应尽量向汉语拼音靠拢。但这种文字政策在多数民族中并不成功,而且随着80年代政治风向的变化,及经济社会的更高一层发展,语言与文字方面的新的国族建构体系已不再有赖于以汉语拼音方案为基础的拉丁式新文字创造了。

三、八九十年代起少数民族文字方面新的国族建构体系

随着“文革”的结束,中央政府开始改变60年代以来的民族政策。在80年代初最主要的语言文字政策方向就是给少数民族松绑,让少数民族在文化上有更多的自主权。在此情况下,50年代以来的新文字命运又发生了转变。

首先,一些民族恢复使用文字改革前的老文字。在新疆,维吾尔族与哈萨克族于1982年恢复使用阿拉伯字母拼写的老维吾尔文和老哈萨克文,并将其列为新疆维吾尔自治区及伊犁哈萨克族自治州的法定文字。这其中的原因,大概是因为阿拉伯字母拼写的维吾尔文与哈萨克文脱胎于察合台文,从文化上讲有在丰富的察合台文文献,且阿拉伯字母与其民族中多数人的伊斯兰教信仰相合,又与其文化重要来源伊朗、阿拉伯世界有相关性。且经过民国到建国后的一系列维吾尔文与哈萨克文改革,这两种文字审音已很准确,变阿拉伯文的辅音字母文字为音素字母文字,在此情况下,拉丁字母式维吾尔文与哈萨克文的审音准确性就没那么多优势可言了。在80年代“拨乱反正”的风潮中,维吾尔族与哈萨克族民族文化的复兴显然要更占优势些。

西南一些民族也从官方角度上恢复传统文字。如苗族中的持滇东北方言的大花苗中有很多基督教徒,他们在解放前使用传教士伯格里所创制的伯格里苗文,而不信教的人也有很多人使用伯格里苗文。由于传教的因素,大量的基督教文献被译成伯格里苗文,一些大花苗传说也用伯格里苗文记录下来。解放后创制了滇东北苗文,并不时以行政力量打压伯格里苗文的使用,但大花苗仍在私下被大花苗所使用。80年代后,云南政府基本停止了没有多少人使用的滇东北苗文的推广,而逐步改回传统的伯格里苗文,至2018年,滇东北方言苗文通用联席会上正式以伯格里苗文为大花苗的民族文字。[⑧]此外还有一种滇东北规范苗文,其实是以伯格里苗文为基础,增加一些符号而来。

傈僳族在解放前使用好几种文字,有20世纪20年代傈僳族农民汪忍波(亦名洼忍波)所创制的音节文字,在傈僳族底层中颇多使用,且书写了很多史诗、祭歌、民歌;有“老傈僳文”(富能仁傈僳文、西傈僳文),原本也是传教所用;有格框式傈僳文(东傈僳文),主要在基督教徒中使用。解放后创制了拉丁化新傈僳文,不过推广情况不佳。80年代起,怒江傈僳族自治州、维西傈僳族自治县等地皆改为以老傈僳文为傈僳族官方文字。老傈僳文的宗教性已不再被专门强调。此外出于传统傈僳文化整理的因素,汪忍波文字作为一种文化遗产而在维西傈僳族自治县内有小范围推广。格框式傈僳文的推广也不再受干扰。

在傣族中,由于很多人指责新傣泐文割裂傣族传统文化,于是西双版纳傣族自治州在80年代废止新傣泐文,恢复老傣泐文。但从50年代到80年代初接受教育的一批人又只认识新傣泐文而不认识老傣泐文,加上纯音素的新傣泐文较老傣泐文好学很多,于是一批只会新傣泐文的人在恢复老傣泐文的政策下几乎成了傣文新文盲。为此,在1996年又恢复新傣泐文,使新老傣泐文均为西双版纳的官方傣族文字。

在彝族中,80年代废除了新的拉丁化彝文,而在四川使用对老彝文进行音节文字改革的新彝文,在云南使用意音文字的云南规范彝文,两种彝文在文字形体上与传统的未规范彝文差不多,也算是一种向传统文字的回归。

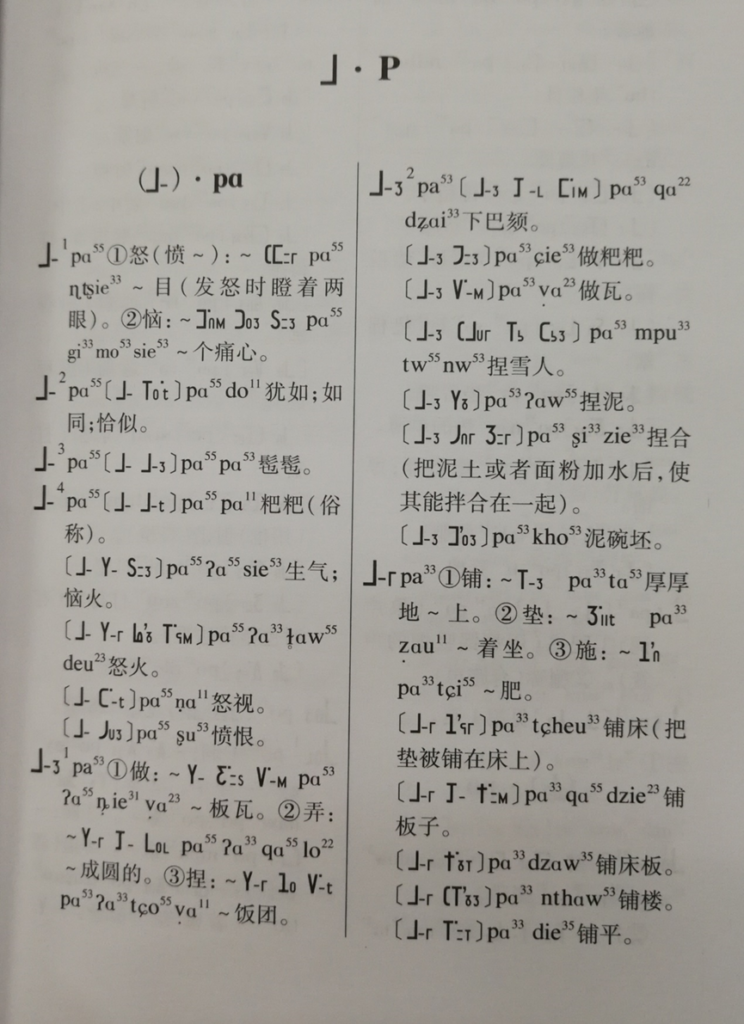

其次,到80年代后,一大批新创拉丁化文字开始“转正”,由草案变成正式文字,或是在小学教育中加大了教学份额。不过推广的结果并不怎么好。还有些文字方案进行推广时,长期用的是“草案”和“试验”的名义,即使在80年代也没能完全转正,其中一些方案甚至几乎全无人使用(如黎文),等同于废弃。哈尼文、佤文、侗文、黔东南苗文、壮文、布依文、新拉祜文的推广其实都不太好,即使有些文字进入小学教学中,其主要作用也不是为了深化民族文化学习,而是为了便于讲授汉文课本。

新拉祜文与汉文,选自张伟扎拉所编《拉祜语教程》,云南大学出版社,2014年

80年代开始的民族文字回归传统,及个别民族加大新创民族文字的推广力度,与80年代的改革风潮相呼应。虽然80年代初汉字拼音化运动也一度得以恢复,但多种少数民族文字与汉语拼音脱钩,在一定程度上打破了50年代开始的文字方面的国族架构体系。但国族建构的进程并没有停止,反而在进一步加深,不过在语言文字方面会有新的反映。

到了90年代,情况又发生了新的变化。一方面,随着市场经济体制的确立,资本主义的经济发展急切呼唤着统一国语的要求,因为大量外出打工者需要掌握汉语普通话才好找到工作,要想吸引资本进入少数民族地区,也需要在当地有相当数量的人能够通普通话;其次,随着九年义务教育的大范围普及,少数民族地区多数青壮年通过学校教育或社会交往掌握了一定程度的汉语文,通过拉丁化少数民族文字扫盲的需求便越来越小;同时由于1986年起中央政府正式终结了汉语拼音化运动,于是与汉语拼音方案相联系的少数民族文字的重要性也下降了。像1998年才确立的羌文命运就更惨了,“根据调查,在羌区中小学校中,羌语文课的角色与‘兴趣课’差不多,这与一些兄弟民族的民汉双语教学差距甚大。”[⑨]2000年后,政策上强调汉语普通话推广,学习全国通用语的声音已远盖过了学习民族文字的声音。在少数民族教育中开始普遍推行“双语教育”,越来越多的课程改用汉语课本和汉语授课。一些历史悠久的民族文字虽仍不免边缘化的局面,但尚且还能保有从小学到高中的民族语文课程,还有丰富的民族文化典籍及多样的现代文化创作;像新创的少数民族文字则仅仅是让少数民族小学生学习汉语的工具而已,其社会生活中实际使用而更加狭窄。这种情况下,除了壮族这样的大民族(有自治区),或是景颇文、载瓦文等少数推广较好的文字外,其他少数民族新文字或文字草案只能成为少数底层群众或知识分子掌握的文字。汉语普通话与汉文白话文成为强势的国语与国文,自上而下推广到所有少数民族地区,这时的国族构建,在语言文字上便是全国齐学普通话与汉文白话文,已不再去突出少数民族的民族独特性,而更强调中华民族的“共性”,以汉文化代表“中华”文化,已得到朝野很多人的认可,成为一种意识形态,以至于很多汉族人会对持自己不认识的少数民族语文的人抱以敌意,认为其内心包藏着分裂之心。

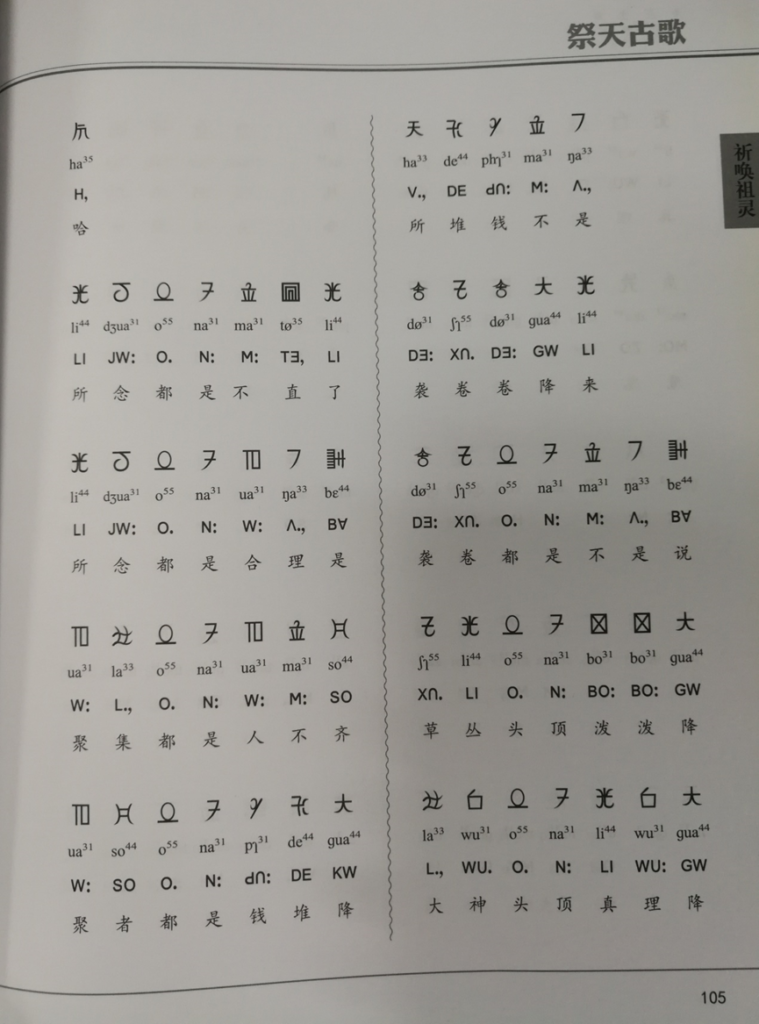

当然,官方话语中仍是重视少数民族语言文字工作的,自90年代以来最突出的工作主要体现在两方面,一是少数民族传统文献、神话与传说、歌谣等的整理与出版工作,二是少数民族文字的信息化处理工作,蒙古文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文、四川标准彝文、老傈僳文、方块壮字、新旧两种傣泐文、新傣哪文、伯格里苗文等,现在均可输入电脑,或是有相应的Unicod码。不过这种重视是非常有限的,以政治目的为主,且要服从于推广汉语普通话的“大局”。如《国家语言文字事业“十三五”发展规划》“主要任务”第一项即 “普及国家通用语言文字”,并称“确保少数民族学生基本掌握和使用国家通用语言文字”。在主要任务中涉及少数民族文字的主要在第四项第12条:“科学保护各民族语言文字。各民族语言文字是中华语言文化的重要组成部分。重点加强对少数民族语言文字的科学保护,进一步发挥其在传承中华优秀传统文化中的独特作用。加快制定传统通用少数民族语言文字基础规范标准,推进术语规范化,做好少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。开展少数民族濒危语言抢救保护工作。”“重点工程”中涉及少数民族语文的主要在第四项“中华优秀语言文化传承与保护工程”中:“实施中国语言资源保护工程,收集整理汉语方言、少数民族语言和民间口头文化的实态语料和网络语料,建设大规模、可持续开发的多媒体语言资源库,开发语言展示系统,编制和完善中国语言地图集、语言志等基础性系列成果。”[⑩]大体上在少数民族方面,一是加大汉语普通话和规范汉字的推广与教育,二是重在“保护”而非发展少数民族文字。虽然少数民族语言文字濒危的确实不在少数,但这也与生活中用得太少密切相关。

在此情况下,“国语”化的普通话一路高歌猛进,对内成为全国各民族的标准语,对外成为国家文化输出的名片。此过程仍在进一步发展中,且将带着《弟子规》、《论语》等,进入各少数民族的课堂里,并替代掉原本民族语文可带来的抽象思考与创作。

四、结论

文字并不只是文字,而是常常与政治密切相关。列宁反对强制性国语,列宁时期的苏俄—苏联的少数民族在文字改革与创制中多数不选择斯拉夫(西里尔)字母,这是对大俄罗斯主义的一种反叛,而斯大林时期改为少数民族新创或改革文字时应采用斯拉夫字母,则体现的是建立一种以俄罗斯族为核心的新国族构想。

1949年,在中华人民共和国成立后,与苏俄—苏联一样开始了全国性的文革改革运动,这其中既包括汉字简化与汉语拼音的创制,也包括少数民族文字的改革与创制。从扫盲和记录各民族文化的角度上讲,为没有文字的民族创制文字有其必要性。不过与苏俄—苏联早期主要由各民族知识分子自发起来参与文字改革与创制的讨论不同,中国的少数民族文字创制与改革运动从一开始就不是少数民族自发的行动,而是由中央统筹,由中国科学院参与,各级政府自上而下推动的事业。因此各新文字的推广与使用便深受政策影响。当民国时期左翼的反国语思想尚未完全褪去时,少数民族文字的创制尚可以各民族的实际情况,以拉丁字母的通行发音为主。当国语运动借“普通话”之名而被新政权认可时,少数民族的文字命运也就被新政权认可了,即各少数民族文字要尽量向主体民族汉族的文字靠拢,而在汉族正确立以汉语拼音为文字发展方向的情况下(汉字简化运动在当时只是向拼音文字发展的过渡),又自然以汉语拼音方案为重要参照对象。

当时自上而下创立的新文字无论是在学习容易程度上,还是表音准确性上,虽不能说没有缺陷,但其实都非常优秀,对于有传统文字的民族而言,新文字在这两点上也要远优于传统文字。但文字从来就不是简单的一种脱离人的“科学”体系,不是越“科学”就越能胜出,越能得到广泛推行。文字的推广程度与文字的“科学性”往往没有太大的关系,世界上众多成熟的文字体系均有各种不“科学”之处,如英文一个字母发多个音,阿拉伯文元音表达不太完整,汉字繁难,朝鲜文同音词多,藏文脱离现代藏语发音等,只因这文字与背后的文化、文献积累、习俗、民族或族群认同等关系太密切了,故而文字并非可轻易而改动,自上而下推广的文字因水土不服,反而不利于民族文字的形成与发展。当然这也不是说所有的新创文字都要废止,有的文字,如壮文,虽然推广不利,但也在大半个世纪中积累了不少文献,突然废止也只会劳民伤财。

另外,也不是说为了少数民族文字的发展就该全然反对汉语教学,尤其是一些民族在解放前即有在上层通行汉语文的传统。如壮族[⑪]、布依族、侗族、苗族、羌族、土族、哈尼族等的雅文化在明清时即已由汉语言主导,其俗文化常常由借用汉字的文字来表示。少数民族为了对外交流方便也有学汉语汉字的需要,但为了统一的国语而压缩民族文字教育,则绝对是压迫的气息。

80年代少数民族自主性的提升与民族文字的恢复背景是全国开展的政治与经济改革,但这一自主性的发展又在90年代后随着经济市场化的发展和政治权力的收紧而中止,随后的国族构建中,少数民族文字就仅是一种辅助汉文学习边缘文字了(也做整理传说、歌谣、神话用),旧有的草案推行也不再受到政府关注,一些新文字仅仅在政府牌匾、路牌、政府公章等获得象征性存在而已。新的国语时代的到来,会使一些民族失去学习民族文字的热情,或丧失基于民族语文的思维能力,民族语文将日益变成文化遗产保护对象,而不是创作与思考的语文基础。

从认识上讲,不应认为“保护”就够了,只谈“保护”所带来的往往是一种关系不对等的“恩赐”而已。而要平等,首先需要的往往不是国家投入多少钱去做保护工作(虽然财政上的投入是必不可少的),而首先是各民族应有自由发展自己文字的权利,是文字的推行不应简单依据行政命令而来,应有各民族群众自己的主动参与和学习,应有各种自下而上的文字协会的繁荣。除此之外,还应反对拥抱统一国语文,通过就业、投资等压迫方式来强制人学习国语的经济与社会体系,在资本主义对统一市场的要求下,小民族的文化自治也是非常难以实现的事情。

[①] [俄]BM阿尔帕托夫著,陈鹏译:《苏联20、30年代的语言政策:空想与现实》,《民族译丛》,1994年第6期。

[②] 王爱云:《中共与少数民族文字的创制与改革》,《中共中央党史研究》2013年第7期。

[③] 周恩来:《当前文字改革的任务》,《文字改革》,1958年第2期。

[④] 刘劲荣:《云南拉祜族文字使用的历史与现状》,《云南师范大学学报》,2008年第6期。

[⑤] 袁家骅、韦庆稳、张鋆如:《一九五二年僮族语文工作报告》,中国科学院出版,1953年,第2、4、5页。

[⑥] 袁家骅、韦庆稳、张鋆如:《一九五二年僮族语文工作报告》,第3页。

[⑦] 戴庆厦、徐悉艰:《载瓦文创制成功是我国民族语文工作的一大创举》,《语言规划学研究》,2017年第2期。戴庆厦、何俊芳:《载瓦文短时间内试行成功说明了什么?》,《中国民族教育》,1998年第2期。

[⑧] 叶洪平、汪倩:《“书同文”:对于滇东北次方言苗文通用文字统一使用的反思》,《文山学院学报》,2019年第2期。

[⑨] 王海燕、陈安强:《四川羌语言文字应用调查研究》,《阿坝师范学院学报》,2017年第2期。

[⑩] 教育部、国家语委发布:《国家语言文字事业“十三五”发展规划》,2016年8月23日。

[⑪] 壮族地区自南宋起开始有书院,明代时发展到60多所,至清代时书院已增加至120多所,书院中进行汉文教育。清代时壮族地区还盛行学塾、社学和土司教育,其内容与汉地无二致。见覃晓航:《方块壮字研究》,民族出版社,29—33页。其他很多西南少数民族也有类似的情况。