马克思主义阶级斗争与国家理论

目录

工人阶级:社会斗争,社会主义民主,计划经济

《新书书介:<工人阶级能改变世界吗?>》

2018年10月

第一章提出“工人阶级”形式上的定义(“一切为薪资工作的人”)对决定谁能改变世界是无用的。警察和狱吏也为薪水工作,但他们不在我们这一方。政客、企业行政人员以及其他高薪的骗子与商界的辩护者也是如此。另一方面,数以百万计的人没有拿到薪水(那些全职养育孩子的、失业的、在非正规经济内的劳动者,以及总是在饥饿边缘生活的小农),但他们也是工人阶级的一部分,或是工人阶级的潜在盟友。

第二章提供了一个分析框架,让读者了解到资本主义是“一个霸权的社会制度”,以在工作场所的剥削为基础,“但试图在生活尽量多的方面主宰我们。”作者指出“劳动人民受到剥削,成果被抢去,他们在资本主义社会里无法实现真正的自由、自主和没有异化的生活。”

第三章详细研究剥削和压迫,解释为什么马克思主义者把工人视为改变社会的主体。本章不但考虑到让工人团结起来反抗制度的力量,还考虑有让工人互相竞争、令斗争削弱的障碍,尤其是工人内部技术水平、国籍、种族与性别的差异。

第四章谈论到一个连有经验的社会主义者也往往忽略的主题,那就是工人阶级在战胜资本家和资产阶级政府坚决反对的斗争中所取得的胜利和变化。在这重要的意义上而言,劳动者不但能够改变世界,而且已经改变了世界。

第五章证明了即使有这些成绩,资本的力量仍然没有受到根本上的撼动,一些重要的进展,例如俄国1917年和某大国1949年成功的革命成果,也被推翻了。只要资本主义在全球仍然占主导地位,民主和正义的胜利就不会长久。

本书第六章的章名和书名一样,也是“工人阶级能够改变世界吗?”问题的第一个词“能够”是重要的:劳动人民确实能够改变世界,但他们会吗?从“能够”到“会”并不会那么容易或迅速实现的。

《为何阶级斗争是中心?》

1987年

别忘记,我们正在处理的问题,是阶级的中心性(centrality),而非排他性(exclusivity)。对于“阶级是否为中心?”的问题,我的回答牵涉到两个迥然有别的问题:

1) 假定社会主义是我们的目标,那么阶级政治是否为社会主义斗争的中心?

2) 社会主义应该成为我们的目标吗?或者我们应该谈论其他也许更全面性的解放事业吗?

《工人阶级是中心》

1992年

民主的理念应该是我们对资本主义最强力的挑战,而非将我们纳入于它。我们必须弄清楚,真正民主的国家和公民社会,在资本主义下是决不可能的。当然,摆脱君主制和上议院是一项进展。但那不会让我们距离移除民主的真正阻碍,即资本主义自身,更近一点。对我而言,“直接生产者的自由联合”是社会主义的精髓,也会是民主的基础。我知道这是一个很不流行的想法,但我仍然坚定致力于此──既因为它在我看来是唯一真正民主的社会组织,也因为它是一种有别于驱动机制为国家强制或利润极大化强制的,既不理性也不平等的经济体的唯一替代方案。事实上,或许我们该从共产主义崩溃学到的首要教训是,尽管资本主义已对自己证明了它能够在没有民主下运作,但社会主义则不能。社会主义,按其定义,是从工场到国家各层级皆民主的社会组织。

《新闻自由与工人阶级》

1938年10月

在我们面前,我们有这种动力的一个活生生的例子:对言论自由和新闻自由的可恨的压制,今天在苏联已成了法律。这与无产阶级专政的利益毫无关系。恰相反,它是被设计来保护新生统治阶层的利益,以对抗工人和农民的反对的。莫斯科那个极富波拿巴性质的官僚层,受到杜礼丹劳及其一伙所效颦,他们将个人事业等同于社会主义的利益。

工人阶级的真正任务,并不在于以一个警察的钳子,钳在公众言论之上,而是将它从资本的枷锁下解放出来。这只能靠将生产资料——包括了公众资料的生产一一置于整个社会的手中才能做到。一旦采取了这个基本的社会主义步骤,则必须容许任何不拿起武器来反对无产阶级专政的舆论的流派,都拥有自由地表达他们自己的机会。工人国家有责任给他们提供机会,依照他们的人数,给与他们技术资料,例如刊物、报纸和运输等。国家机关堕落的主要原因之一,就是斯大林官僚对新闻的垄断,它对于十月革命的成果,具有完全败坏的威胁。

《自我管理:危险及其可能性》

1974年夏

在这种情况下,明显地,工人经济权力的分裂是官僚阶层保持权力垄断的必要先决条件。这只是同一枚硬币的两面。正是通过制造出这样一个分崩离析的烂摊子,使人们感到自我管理的软弱无能,官僚才能在整体经济的层面剥夺工人全部的政治权力,并将其集中在自己手里。

……

因此,我试图澄清的问题的基础非常简单:对我们来说,无产阶级的阶级权力这个概念严格地指向阶级权力,而非群体的权力。在很大程度上,这两个概念是相互排斥的。群体被赋予的权力越多,阶级权力就越小,因为阶级会分裂成为互相争斗的群体。

因此,让工人相信他们可以在工厂层面管理自己的事务就是在欺骗他们。在目前的经济体制下,一系列的决策不可避免地要来自比工厂更高的层面,如果这些决定不是由工人阶级整体自觉地作出,那将会由社会中工人背后的其他力量所作出。

《无产阶级专政就是工人民主吗?》

所以,工人民主一定是无产阶级专政,完整的、健康的无产阶级专政只能是工人民主,但无产阶级专政却未必是工人民主。为了能实现社会主义社会,非通过工人民主不可,若某无产阶级专政只以工人官僚制表现出来,那就要通过政治革命来推翻官僚制,建起工人民主制,建起健康的无产阶级专政,才能走向社会主义。同时,落后国家中建成的工人民主国家往往还会带有官僚主义的弊病,则需要深化工人民主的斗争来实现。

聚会的工人。照片来源:维基共享资源.jpg)

《论工人民主与市场在社会主义计划经济中的作用》

制定与执行计划的机关应该是什么样的呢?应该用什么样的方法来监督计划的执行、并对计划加以调整呢?要让计划获得成功,需要什么样的条件呢?

为了回答这三个问题,必须对下列三个方面进行一番简短的分析:(1)专门的国家机关,即由中央与地方的计划委员会组成的体系;(2)作为市场调节机制的贸易;(3)苏维埃民主,即群众对经济结构进行积极而即时的调节的机制。

制定计划的基本因素是各种生活利益之间的斗争,而政治正是经济的集中,由此将我们引入了政治领域。苏联社会的各种社会集团,他们的工具是——也应该是——苏维埃、工会、合作社和执政党,其中又以执政党最为重要。只有把国家计划、市场与苏维埃民主这三个要素结合起来,才能正确地指导过渡时期的经济。只有这样才能在几年之内减轻(而非消除)各种矛盾和不均衡(指望在几年之内彻底消除矛盾和不均衡纯属空想!),并巩固无产阶级专政的物质基础,直到出现新的革命胜利,让实施社会主义计划的空间进一步扩大,并让社会主义体制得到改善。

《捷克布拉格之春讨论如何建立工人民主》

1968年5月30日

现在,我们来讨论民主化进程中的首要因素(尽管还没有被付诸实践):工人自我管理(简称工人自管,workers self-management)。从一开始,马克思主义的社会主义观从根本上就是建立在工厂中工人自管的基础上的,它是工人在经济和政治领域权力的基础。

因此可以理解,在我们今天的发展阶段,工人自管的需要会再次出现。这一阶段的特点是试图实现民主化进程,创造真正的社会主义民主,对保守分子和反社会主义者进行广泛的斗争。

和克里文(左二)-1024x765.jpg)

《重拾1968的激进性》

2006年3月26日

本文是革命共产主义青年团(JCR)所发行的刊物“红色—革共青”(JCR-RED)于2006年3月29日所进行的专访,时值反CPE运动结束前的12天。本萨义德参与了68年3月22日在南泰尔(Nanterre.今巴黎第十大学)校园里所爆发的学运,并投身于5月学运。他同时是革命共产主义青年团(JCR)与革命共产主义者同盟(LCR)的创始人及成员。巴黎八大哲学系教授。

官僚化的工人国家与“社会主义国家”,资本主义国家

对纳韦尔·莫雷诺《无产阶级的革命专政》的第一次回应

莫雷诺同志认为,将一本249页的书《无产阶级的革命专政》提交给第四国际第十一次世界代表大会以供讨论是明智之举。这个程序是非常不规范的、反民主的,并且与莫雷诺同志如此强调的组织“无产阶级化”的需要相悖。这本书声称是对决议草案《社会主义民主与无产阶级专政》的答复……

《革命的危机和无产阶级的任务(上乌拉尔斯克政治隔离所布尔什维克列宁派的集体讨论提纲)》

1932年7月1日

一国社会主义理论满足了苏联官僚体系的社会需求,这个体系在国家制度方面的倾向越来越保守,并要求对业已发生的革命进行盖棺定论式的封圣(来为官僚提供特权地位),仿佛这样就足以和平地建设社会主义。

在革命的创造性力量和官僚机构之间普遍存在着深刻的对立。中派官僚的错误政策与工人阶级的历史利益相背离,本身又早已成为官僚主义兴起的主要根源之一。中派官僚利用不利于无产阶级的力量对比击溃了列宁的……(含义不明)……党,肃清了无产阶级先锋队的独立组织,建立起了对无产阶级的政治和经济压迫,又对工会这个保护工人利益的组织和传授共产主义的学校进行了清算,由此在党、工会和苏维埃内确立了一套波拿巴式的公投制度[22]。中派领导层由此强化了双重政权的因素,而政策方面又在机会主义和冒险主义之间来回摇摆,使国家陷入了严重的社会经济危机和深刻的政治动荡。

二、在社会和政治的反动之下,党和苏维埃官僚机构9年的统治所造成的革命危机只可能有两条出路:1)要么通过公开的暴力反革命政变,实现资产阶级复辟;2)要么通过对党、工会和苏维埃的深刻改革,全面恢复无产阶级专政。争取第二条道路的斗争构成了列宁主义反对派作为国际左翼反对派俄国支部的一切斗争的政治内容。

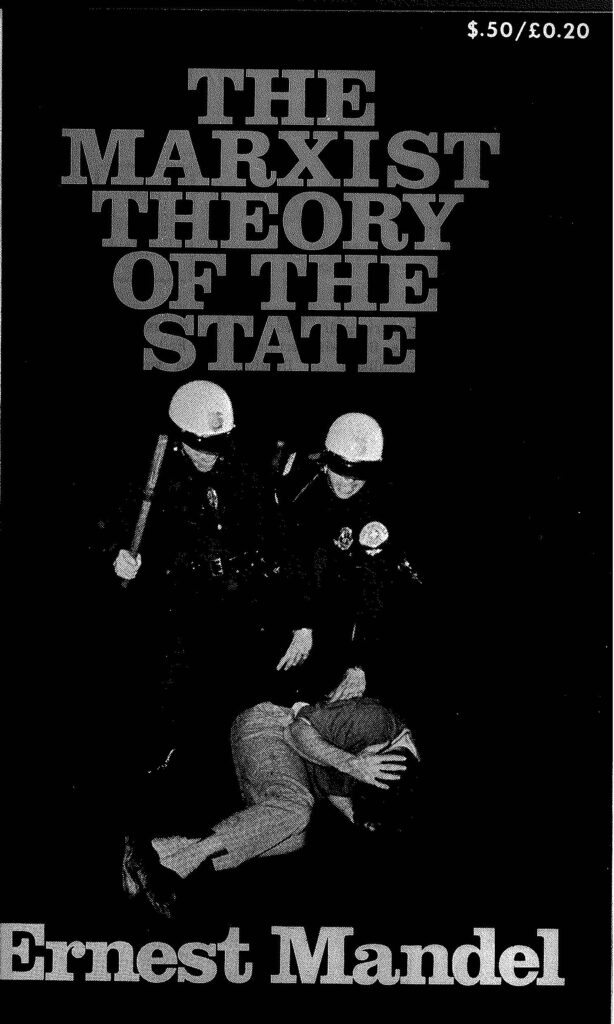

《马克思主义的国家理论》

1969年10月

历史唯物主义对国家的本质持更为现实的看法。国家是社会结构中不可调和的阶级冲突的产物,它试图以统治阶级的身份来治理社会。每一个国家都是某种既定生产体系的组织机构,它基于一种占主导地位的财产所有权形式。这种所有权形式赋予国家一种特定的阶级偏见和内涵。每个国家都是有组织的政治表达,是在经济上具有决定性地位的阶级的工具。

决定一个国家特征的主要因素不是其统治的主要形式,因为这种形式随时可能发生很大的变化;而是财产和生产关系的类型,他们不断受到受益者的保护和支持。

在古代,君主政体、专制政体、寡头政体和民主政体都是在奴隶制生产方式的基础上发展起来的。西欧中世纪的封建国家经历了帝国主义君主制、神权政治、绝对君主制、财阀政治和共和政体。

资产阶级社会在其演变过程中,以生产资料的资本主义所有制为基础,由各种君主专制(从绝对专制到宪政)、共和制和议会制,以及军事独裁和法西斯独裁统治。

后资本主义社会中,苏联成立后半个世纪以来,在社会主义革命中兴起的十二个工人国家里,已经出现出两种截然不同的统治类型。其中一种或多或少具有民主的特征,表达工农的权力,保卫工农的福利。另一种则带有专制和波拿巴主义倾向,一心要维护官僚阶层的特权地位,这些官僚阶层成功地篡夺了大众的决策权。

在美国,工业家和银行家拥有并运作大部分资源,控制主要政党。显而易见,他们同样会直接使用军事机器和联邦政府的其他镇压机构。他们通过警察、州警卫队和联邦部队镇压贫民窟的起义,这证明了资本主义国家机器公开的镇压功能。然而,自由派美国人发现很难从这些相当公然的事实中进行归纳总结,从而难以接受马克思主义对国家权力的社会学定义。

《永久的丑闻》

2009年

随着官僚专制主义与实际并没有存在过的社会主义的覆灭,民主那无迹可寻的能指已成为“欧美世界胜利”的同义词和自由市场与自由竞争的同义词。与此同时,对社会团结与社会权利的全面抨击,对全面私有化前所未有的进发,正逐渐侵蚀着公共空间。事实上,汉娜·阿伦特后来曾表达过一种恐惧,她发现作为多样化冲突的政治本身正完全消失在一个乏味的、无孔不入的管理机构中。

自1843年起,马克思就致力于解决这个问题,而他对关于权利和国家的黑格尔哲学的批判时常遭受误解。在《克罗茨纳赫手稿》(Manuscrit de Kreuznach)[⑩]中,他写下这么一句话:“他的政治思想与民主思想似乎密不可分。”[⑪]尽管托克维尔将民主与国家结合在一起(“民主国家”),以便切断民主与革命的联系,青年马克思却相信,“在真正的民主制中政治国家就消失了”[⑫]。由此可见,废除、消灭国家的主题早已被提出。而相信在“真正的民主制”中,国家政治将消亡并不意味着相信社会政治的消解,也不意味着相信具有当下性的政治会将一切囊括其中:“在民主制中,任何一个环节都不具有与它本身的意义不同的意义。每一环节实际上都只是整体人民的环节。”[⑬]那么,政治便表现为中间性的策略性手段。

国家的消亡并不能被解释为国家所有的功能都被社会自治管理或者“事务性的管理”吸纳。某些“核心功能”必须继续存在,但要以一种在人民控制下的、公共功能的形式而存在。那么,国家的消亡并不指政治的消亡,也不简单地指国家在社会理性管理中的消亡。这或许意味着,随着制度的去官僚化和公共事务的协商成为惯例,政治斗争的领域扩大了。这种解释可以在恩格斯1891年的导言中找到依据。他写道,无产阶级无法控制自己去“蚕食”国家最有害的方面,直到“在新的自由的社会条件下成长起来的一代有能力把这个国家废物全部抛掉”。[28]也就是说,我们不靠抽象的教条去废除国家,而要依靠不断聚集起来的条件以弃绝国家官僚主义的陈漏。所以,权力的获取只是第一步,一个开始,它是一个过程的开端,而不是结局。

《官僚自保的恐怖》

1935年9月

这段话简洁而深刻,所以值得注意。这里无需详述现在和过去时代的差别:这是众所周知的。同样清楚的是罗伯斯比尔和斯大林所扮演的历史角色的区别:前者在最关键的时期战胜了国内外的敌人,保证了革命的胜利;但是在俄国,这项工作在列宁的领导下已经完成了。斯大林只是在这一时期落幕之后才走上前台的。他是官僚热月的活化身。在他手中,恐怖首先是用来摧毁党、工会和苏维埃,并建立个人独裁的工具,缺乏的只是……一项皇冠。恐怖完成了自己的革命任务,已经变成了篡夺者自保的武器,用恩格斯的话说,从而变成了一种荒谬的东西。

《书评:<托洛茨基与苏联官僚体制的问题>》

2017年3月7日

美国学者托马斯·特维斯(Thomas Twiss)在他的著作《托洛茨基和苏联官僚体制的问题》中反对这种反托洛茨基的潮流。这是一部从各种角度来看都很详实细致的作品。特维斯意在“介绍托洛茨基关于苏联官僚体制问题的思考是如何发展的”。虽特维斯把重心放在苏联官僚体制上,但他并没有将其与斯大林体制的政治经济方面割裂开来。这也许是到现在为止关于托洛茨基的频繁变化和动态分析的最系统的作品。虽然特维斯显然同情托洛茨基,但他经常对托洛茨基的立场提出异议,并竭力避免受最新的俄罗斯研究风尚的影响,它使学者成了自己课题无力的辩护者。

《论“限制资产阶级法权”》

共产主义社会的第一阶段还会存在资产阶级法权,这是马克思在《哥达纲领批判》中明确表达过的思想。现在中国大陆的左翼中常有这种认识,即在“社会主义社会”中,需要积极限制资产阶级法权,否则就会使得社会越来越不平等,资产阶级/走资派越来越占优势,并最终导致资本主义复辟。那么资产阶级法权是否真的如洪水猛兽一般,会推动资本主义复辟呢?当时要限制资产阶级法权,是否就真的在限制官僚主义特权?在此需要从马克思本人所提的概念上,从当时中国的历史实践中来探寻答案。

《寻找东欧的另类出路:访谈匈牙利马克思主义学者塔玛斯》

2019年4月

1956年之后,反斯大林主义的马克思主义每一个流派必须解决的最深刻的直接问题是:修复俄国革命初期存在的经济与民主之间的统一。对于世界各地的反斯大林主义的左派来说,1956年的工人委员会似乎是重建这种统一的制度性尝试。事实上,在20世纪60年代和70年代,作为“1956年革命的部长”之一的卢卡奇、和许多其他思想家的理论著作中,都视为重要的问题。然而,受到1956年正在发生的事件的影响,匈牙利政党官员们及其首领亚诺什·卡达尔(János Kádár),自然会采用一个不同的概念框架。虽然卢卡奇将1956年的工人委员会与1917年的俄国工人委员会相提并论,但是党的官方立场将这些委员会定性为反革命势力。1956年的事件将理论问题变成了一个直接的实践问题。

持各种观点的马克思主义者都试图塑造一种在拥护国家社会主义(state socialism)和复辟资本主义之间建立的“第三条道路” ——正如卢卡奇所说的“第三条道路”(tertium datur)那样——来回归到能够达成真正的社会主义的马克思主义政治。根据梅萨罗斯和卢卡奇之间的信件,可以发现卢卡奇在1956年之后提出了“第三条道路”的问题,声称斯大林主义可以在没有复辟资本主义的情况下被抛弃。