杜特尔特执政下的菲律宾左翼

亚历克斯·德·荣(Alex de Jong)[①] 著;素侠云雪 译

2018年10月21日,菲律宾全国制糖工人联合会的九名成员在参加抗议活动时被枪杀。凶手应该受雇于当地资本家。在杜特尔特总统的统治下,杀害工会、农民和其他活动家的案件急剧增加。在杜特尔特的专制统治下,菲律宾左翼面临着新的困难。

在工会活动者遇害三周前,《菲律宾每日问询报》(Philippine Daily Enquirer)发表了《杜特尔特解雇政府中最后的左翼分子》的文章。其中的左翼分子指劳工和就业副部长胡埃尔·马格伦索德(Joel Maglunsod)[②],工会运动“五一运动”(Kilusan Mayo Uno)的前领导人。与此同时,毛主义的菲律宾共产党(CPP)的武装部队新人民军(NPA)的袭击在2017年初停火中断后持续增加。这次停火持续大半年,是新人民军与菲律宾政府之间持续时间最长的停火。但尽管在现政府中仍有菲律宾共产党的盟友,但菲律宾共产党还是开始谴责杜特尔特政权为法西斯主义政权和美国的走狗。

如何解释这种矛盾呢?很多关于杜特尔特的国际新闻都集中于他发动的“毒品战争”。据保守估计,自杜特尔特于2016年7月上任以来,警察或国家支持的的敢死队已经杀害了1.2万人,遇害者几乎全部来自菲律宾社会最贫困的部分。真正的伤亡人数可能要更多。

杜特尔特在总统竞选期间,就明确表示他计划组织大规模的暴力活动。但他的当选还有另一面。他把以男子汉气概打击犯罪与要照顾弱势群体和穷人的蛊惑宣传结合起来。他的竞选口号“同情和力量”正是其手段的典型表现。杜特尔特甚至形容自己是“社会主义者”。

一、与杜特尔特联手

这种手段使得左翼中的重要部分认为可以与杜特尔特合作,以推行渐近的改良。其他左翼对杜特尔特宣称自己为“左翼”持怀疑态度,认为最好还是保留对杜特尔特和担心与批评。很明显,杜特尔特得到了大量支持,包括众多穷人的支持,部分左翼担心,如果他们强烈批评这位候选人,那么就有可能远离这部分观众。

部分左翼与杜特尔特之间的合流在2016年末达到顶峰。由于即将离任的奥巴马总统杜特尔特侵犯人权暴力行为的温和批评,杜特尔特开始谴责美国的新殖民主义干预,并提醒他的支持者注意,在20世纪早期美国占领军在占领菲律宾期间所犯下的暴行。与此同时,他宣布他的地缘政策远离美国,并转向俄罗斯和中国。据称有左翼作家欢呼杜特尔特的“民族主义”与“独立倾向”,同时淡化他统治下日益增多的谋杀案。一位学者宣称杜特尔特“打破了一个世纪以来全球金融资本主义对菲律宾的束缚”。

这种合流中走得最远的菲律宾左翼是民族民主派[③](National-Democrats)。这一派系的政治与思想核心是菲律宾共产党。菲共领导着广泛的地下“界别组织”,以组织特定的群体(青年、艺术家、基督教徒、妇女等等[④])。其中一些组织不过是空壳,另一些则是实实在在的组织。在地上,有一个与菲共政治路线一致的同样广泛的政治团体联盟。

根据菲共的路线,菲律宾社会不是资本主义社会,而是“半封建社会”。因此,菲共旨在进行两阶段革命。第一阶段将是民族民主革命,“反封建”并“反帝国主义”,在这一阶段要打破外国统治者对本国的控制。第二阶段将是社会主义革命,这意味着菲共将建立一党专政和指令式计划经济。菲共路线的地上支持者经常将巨大的战斗力同令人惊奇的温和要求——这一阶段不是同资本主义斗争,而是要同“半封建主义”斗争——结合起来。

杜特尔特于2016年5月当选后,向菲律宾共产党提供政府职位。菲共礼貌地拒绝了这一邀请,称菲共是革命组织,不能成为“反动国家”的一部分。不过,地上民族民主派的四名领导人获得部长级别的职位,同时其他人(像马格伦索德)则获得了较低的职位。“民族民主运动与即将组建的杜特尔特政权之间的联盟将继续形成,”菲共报纸《人民报》(Ang Bayan)2017年6月刊登的文章欢欣鼓舞道,通过向菲共提供政府职位,杜特尔特“加强了他与民族民主运动之间的联盟。”[⑤]

杜特尔特当达沃市市长的历史,及他在20世纪90年代与21世纪初组织敢死队的角色,都不足以让菲共拒绝这一联盟。当时,民族民主派已经同杜特尔特有了密切的联系,杜特尔特帮助他们获得政治合法性。他与新人民军协调以释放被捕的囚犯,在民族民主派群众组织的集会上演讲,并在市议会选举中主持民族民主派的候选人。在民族民主派方面,他们缓和了对杜特尔特的批评。在此期间,对达沃市侵犯人权暴力行为的绝大多数研究均来自民族民主派之外的其他人权团体。

在总统大选后,由于很明显杜特尔特不愿向民族民主派作出真正的让步,因此不久他们间的联盟就出现了裂痕。他们供职于同一个政府,该政府的社会经济政策继续之前的市场—自由主义政府的政策,并保卫杜特尔特。一名民族民主派,社会福利保障部长胡迪·塔圭瓦罗(Judy Taguiwalo)在2017年5月称,“毫无疑问”,杜特尔特反对法外谋杀。

一个例外是政府与菲共之间的和平谈判。政府小组与菲共谈判代表共同起草了一份协议,该协议提出了一系列意义深远的变革,如土地改革,废除国际贸易协定,广泛的社会服务,与美国决裂,国家对战略经济部门的控制,以及国家对某此类别资本的强制征用等。然而,杜特尔特政府从未计划实施相应政策,谈判在2017年初崩溃。最后一位来自民族民主派队伍的部长利萨·马萨(Liza Maza)最终于2018年8月离开政府。

民族民主派与杜特尔特总统的联盟在进展的深度上是独一无二的,但这并不是民族民主派第一次与资产阶级政权把持者达成协议。在世纪之交,民族民主派在大选上获得巨大成功,多米尼克·卡乌特(Dominique Caouette)在他关于该运动的研究中,描述了2001年时民族民主派是如何组建政党人民第一党(Bayan Muna)的。[⑥]卡乌特描述了一系列“交易”或秘密交易,如通过在支持副总统格洛丽亚·马卡帕加尔—阿罗约(Gloria Macapagal-Arroyo)取代约瑟夫·埃斯特拉达(Joseph Estrada)而担任总统的动乱期间,民族民主派能够得到“来自马卡帕加尔—阿罗约的安全支持”。随后,人民第一党在国会中赢得三个席位。

民族民主派已经扩大了自己的选举机制,并继续与资产阶级政客达成协议,以在臭名昭著、腐败不堪的菲律宾大选中赢得席位。令人尴尬的是,民族民主派发现自己在与费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos)——与独裁者马科斯同名,是老马科斯的儿子,他乐于追随自己父亲的足迹——在同一联盟中,在2010年大选时,他们支持商人曼尼·维拉尔(Manny Villar)当总统。当2016年总统大选活动开始时,民族民主派开始支持格丽丝·傅(Grace Poe)——一个记录平平,经验相对不足的参议员——参选总统。她获得自己事业的成功主要由于自己的姓名。因为她是菲律宾动作片明星费尔南多·傅·Jr的养女。

然而,在2016年大选期间,由于已明确棉兰老地区的杜特尔特已经建立了自己的根基,所以民族民主派反而支持杜特尔特当选总统。民族民主派运动的理论家何塞·马里亚·西松(Jose Maria Sison,)(虽然名义上只是该运动外交一翼的顾问)通过宣称格丽丝·傅和杜特尔特当选均有利于“民族团结”,且有利于开启渐进改革之路,从而使这一转向明白于世。西松还对杜特尔特作了一次富有同情心的采访(通过Skype),并赞扬了该候选人的所谓进步品格。

二、菲律宾共产党的持久性

阅读菲律宾共产党当前的文件,似乎菲共与杜特尔特之间的联盟从未存在过似的。菲共号召推翻杜特尔特,西松称杜特尔特政府是“软弱”和“孤立”的,并声称几个月后即可将杜特尔特赶下台。

现在很难说民族民主派到底有多大。该运动的发言人和出版物一如既往地声称自己越来越强大。衡量民族民主运动支持率的一种方法是查看与其关系最密切的候选人的选举成绩。2016年,民族民主派的参议院候选人获得650万张选票(15%的得票率,总人口是一亿)。但情况仍不明朗,因为这些候选人是以局限于“激进式改良”的纲领参选的,支持这些候选人不一定就要支持菲共预计中的新民主主义革命。事实上,在这些选举中,选民挑选出12名只得了一票的民族民主派候选人。

但可确定的是,民族民主派仍是目前菲律宾左翼中最强大的一派。民族民主运动已深深扎根于菲律宾社会,且通过其“界别”运动网络和新人民军,该运动可以自我维持。

最近20多年里,由于菲共认为武装斗争是实现革命的主要手段,因此民族民主派在竞选和公开抗议中所取得的最显著成就非常有讽刺意味。理论上,所有其他形式的斗争和所有其他组织,无论合法的还是非法的,都从属于菲共,并最终要有助于加强游击战。地上组织筹集的部分资金有着平淡的公众印象,不过确实是输往地下的。

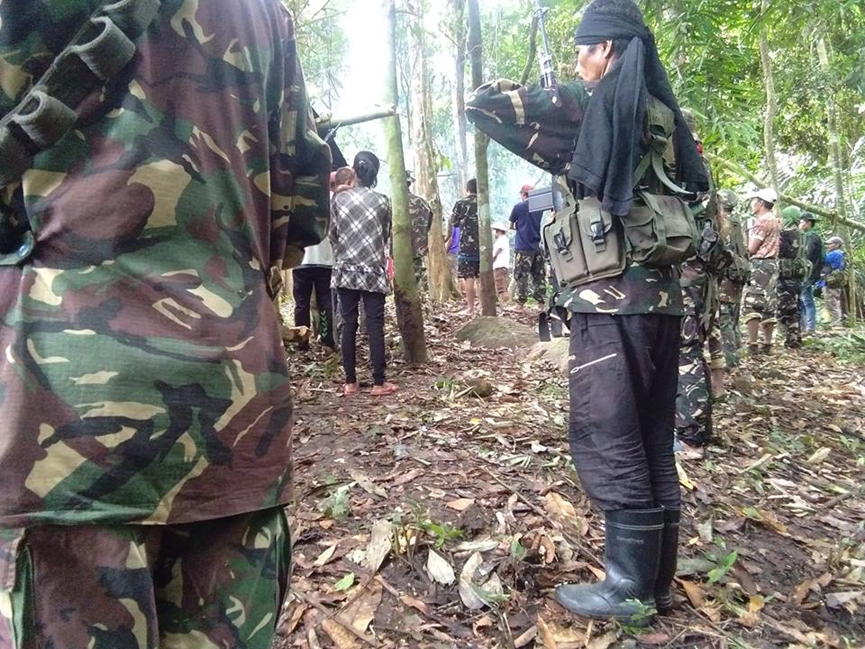

新人民军持久活动的原因具有结构性。农村大部分地区似乎停滞不前,人们依然面临着几代人来一直面临的问题。不到1万人拥有全国五分之一的农业用地,而200万农民人均拥有不到3公顷土地,且总共只占全国农业用地的18.5%。不过有一半以上人口生活在农村,他们中70%的人被政府认定为贫困人口。自70年代以来,不仅新人民军的战士,而且其指挥官也越来越多地出身于贫苦的无地农民的子女。但新人民军的“政治官员”依旧来自学生运动,而且菲律宾共产党依旧处在第一代领导人的领导之下,且这些领导人也多是作为学生参加运动的。

来自华盛顿国家战争学院的一名研究者最近承认,促使人们参加新人民军的因素同60年代末时没有什么不同:“新人民军招募新成员的许多历史推动因素今天依旧存在——农村腹地的普遍贫困和收入差距、对土地剥削、劳工剥削、侵犯人权、政治边缘化与歧视等。”政府最近声称那种认为政府能很快打败新人民军的说法缺乏可信度。

新人民军在偏远的农村地区最为强大,那里几乎没有国家机构。在这些地区,新人民军可以在保卫当地居民免受强盗侵犯,及干预地方冲突方面发挥作用。新人民军也是菲共财政的来源手段;新人民军对在其活跃地区开展业务的企业征收“革命税”。

新人民军也具有重要的象征作用。菲律宾共产党的图像与文章经常描绘游击队不断前进的力量和英雄主义。在战斗中牺牲的人被称为烈士,并成为书籍和文章中的主角。这些文章强调那些在新人民军中选择艰险生活的人的信念与牺牲。这种奉献精神成为运动政治路线的依据,不赞同这条路线意味着不尊重烈士。人民战争一定会胜利的神话依旧很有影响力。

但自新人民军成立49年后,新人民军离自己“包围城市”的还很遥远。根据新人民军最近的声明,新人民军有6000到10000名成员,其力量的一半以南部的棉兰老岛为基础。2016年底,菲律宾共产党组织了一次全国代表大会(自1968年成立以来的第二次全国代表大会),此次大会声称代表着近7万名党员。众所周知,菲共夸大了自己的力量,例如,在21世纪初菲共声称新人民军有数万名成员。[⑦]

三、反对杜特尔特的左翼

现在动员起来反对杜特尔特,民族民主派建立了反暴政运动(Movement Against Tyranny),由群众运动、牧师和政治人物等领导人的联盟召集。民族民主派的群众组织是联盟的支柱,并成为拥有最大动员潜力的反对派联盟。此运动反映了民族民主派通常建立多个阶级联盟的战略,其呼吁直接针对杜特尔特政权对自由民主制度与规则的专制攻击。

反暴政运动不是唯一的反对派。另一个反对派联盟是“起来,菲律宾人”(Tindig Pilipinas)。菲律宾活动家何舒阿·马卡林他尔(Joshua Makalintal)描述它为“一个包含了国会中的少数派集团,前自由党建立时的人士,社会民主党性质的阿克巴延(Akbayan)公民行动党(在前阿基诺政府时期与自由派合并了),民族主义与反共产主义的马格达洛组织(由安东尼奥·特里兰涅斯(Antonio Trillanes,参议院里最直言不讳地批评杜特尔特的人)领导的武装力量的前青年军官组成)等的广泛联盟”[⑧]。

最后,还有一支是“群众斗争联盟”(Laban ng Masa),由从一开始就反对杜特尔特的社会主义与进步团体和政党组成,是唯一明确表现为左翼的联盟,并将杜特尔特政权的崛起分析为菲律宾社会的结构性危机的症状。自费尔迪南·马科斯(Ferdinand Marcos)于1986年被赶下台起,菲律宾表面上一直是一个自由民主国家。然而事实上,资本家(通过是其家族)占领了国家,同时占据了经济与政治权力。群众斗争联盟反对这一“精英民主”,并提出了“以真正的参与式民主和真正的经济平等为标志的制度”。

群众斗争联盟由学者活动家瓦尔登·贝洛(Walden Bello)领导。贝洛2010年时以阿克巴延成员的身份当选为国会议员,那时阿克巴延与贝尼尼奥·阿基诺三世总统和自由党结盟。尽管他贝洛仍是阿克巴延的党员,但他在2015年辞去了所有职务,以反对阿基诺三世政府清洗政府的血腥的企图,拙劣的警察行动和政府内的腐败。2016年,贝洛以独立于资产阶级联盟和政客的身份参选参议院,获得近100万张选票,成为第36届国会里得票数最多的12人之一。然而,群众斗争联盟缺乏像“起来,菲律宾人”的资源或反暴政运动的基础设施。

群众斗争联盟将很多更激进、非民族民主派的菲律宾左翼团结在了一起。民族民主派的领导人经常将这部分左翼标记为无关紧要的人,并称其为“反革命”或其他更坏的词。20世纪90年代到21世纪初的早期,数十名来自其他进步运动的前民族民主派的活动者和组织者被新人民军暗杀,且这种威胁依旧存在。民族民主派利用这种暴力方式来保持自己的主导地位。[⑨]

尽管没有一哪支非民族民主派团体有民族民主派那样的优势,但他们已成为政治现实中的一部分,并在菲律宾部分地区发挥着重要作用。

马科斯独裁统治于1986年的垮台和苏联在随后几年的崩溃,在90年代引发了菲律宾共产党领导的运动内的争论、清洗和分裂的循环。那些坚持菲律宾共产党和民族民主运动的人被称为“重申派”(reaffirmists,RA),在西松为运动划定界限的文件——《重申我们的基本原则并纠正我们的错误》——之后形成。反对这一文件的最后被称为“抵制派”(rejectionists,RJ)。

毫无疑问,菲律宾共产党能持续活动的最重要的原因是,成百上千万菲律宾人陷于停滞不前的乡村的贫困之中。菲共之攻击“封建地主”,对菲律宾社会的农业性质的坚持等,也是基于此。但持续的不平衡叠合发展在菲律宾社会中产生了截然不同的现实。部分农村仍很落后,但农业从业人口已减少至全国总从业人口的三分之一左右。农业生产率的停滞使农业在国内生产总值中的比重从1990年的22%降到了2014年的11%。在过去五十年里,城市人口增加了5000万人,城市经济占国内生产总值的70%。传统地主作为地主的力量一直在下降,尽管他们中有些人正在将自己的业务拓展到服务业和采矿业等日益发展的行业。

杜特尔特的当选就反映了这种变化。自马科斯政权垮台以来,菲律宾一直由一个包含地方资产阶级(其中包括地主)、天主教会及美国影响的代表(如美国训练的军官与新自由主义技术官僚)等组成的一个主导集团来统治。

杜特尔特并非来自传统的土地资产阶级,而是建立了一个地方资产阶级的联盟,以反对“地主”与寡头甘蔗种植园主(参考杜特尔特的对手阿基诺家族)。杜特尔特也在挑战旧统治集团的另一部分:天主教会。几年前,围绕《生殖健康法》的斗争使天主教会的政治力量明显下降。该法旨在提供获得避孕、性教育及计划生育的途径,2012年时经过多年的辩论后正式通过。虽然天主教神职人员和媒体机构进行了绝望的尝试,但仍不能阻止大多数人对《生殖健康法》的持续支持。[⑩]牧师们批评杜特尔特犯下了侵犯人权的罪行,杜特尔特则通过嘲讽天主教徒的道貌岸然来回击其宗教批评者。

杜特尔特一方面反对前主导集团的一部分,另一方面又力图整合其他部分。美国继续在菲律宾发挥重要作用。美国的重要代表是美国训练的军官和技术官僚。杜特尔特在自己的政府中容纳了这两个集团,菲律宾与美国的军事关系也仍在继续。最初,杜特尔特的反美言论和看似与毛主义者和解的行为导致在亲美军队中对他的强烈怀疑。然而杜特尔特一直在争取士兵的支持,提高士兵的薪水,走访军营,并任命(退休)将军担任自己政府中的高级职位。杜特尔特现在已经允许军队放手去打击游击队。正如杜特尔特早先对“毒品战争”中的警察所做的那样,他现在承诺保护侵犯人权的士兵。

杜特尔特说要与美国“离婚”的言辞已被证明是夸大其辞,但就国际政策而言,他确实更亲近俄罗斯,尤其是中国。这必定是华盛顿对杜特尔特不满的根源,尤其是因为美国一直在推行反对中国在南中国海周边扩大力量的企图。

杜特尔特不愿挑战中国在南中国海的领土主张对菲律宾左翼而言是个复杂问题。反对美帝国主义是整个菲律宾左翼的关键议题,之前政府依靠美国反对中国的政策都被谴责为美国控制菲律宾的新殖民主义议程的一部分。但菲共称中国为“社会主义铁堡垒”的日子早就过去了——它现在认为,自四人帮垮台时起,中国就复辟了资本主义。[⑪]

中国在该地区的野心已经消除了多数左翼对中国还是“社会主义”的幻想。最多,现在也只是菲律宾左翼的怀旧情绪,及那种认为美中对抗可以以某种方式为进步力量提供空间的理念。

四、不同的道路

不同的社会发展意味着在菲律宾的不同部分,左翼面临着不同的现实,根植于不同的社会阶层。毫不奇怪,这会产生不同的政治派别。尽管民族民主派的影响依旧存在,左翼中的很多老一辈活动家都接受了他们的政治训练,但抵制派(RJ)形成了他们自己的不同的政治路线。例如劳工党(Partido Manggawa)和群众力量党(Partido Lakas ng Masa,尽管该党的英文名称是劳动群众党(Party of the Laboring Masses))的历史可以追溯到马尼拉地区的民族民主派运动;两党依旧是城市工人中最强的政治力量。劳工党的方向被描述为强调“在短期内逐渐重建劳工运动的力量,[让党]在航空员工协会的代表中发挥关键作用,”指的是吸引了国际关注的菲律宾航空工人的工会斗争。

其他团体更倾向于在农村和贫苦农民中进行工作。例如,20世纪90年代末分裂自菲律宾共产党的菲律宾马克思列宁主义党。它认为自己是民族民主派传统的继承者,并坚持毛主义的“持久人民战争”战略,以逐步建立一支以农村和农民为基础的游击队武装。棉兰老革命工人党(RPM-M)主要在在菲律宾南部的农村地区活动。其名称源自20世纪90年代时联合其他抵制派(RJ)团体一同组建菲律宾革命工人党的失败尝试。菲律宾革命工人党的棉兰老岛组织反对党向政府投降,并从中分裂出来。棉兰老革命工人党是第四国际的支部,主要根植于农村无产阶级和农民。棉兰老革命工人党的一个重要工作重心是棉老老岛土著族群,一般称为卢马德人(Lumad)。这提出了特定的问题,例如保护卢马德人共同所有制和传统司法体系的运作。这也意味着该党要处理卢马德人与棉兰老岛上穆斯林人群摩洛人之间相互冲突的土地要求。

这些组织间的政治分歧真实存在,但不排除形成联合阵线。可悲的是,个人冲突和对抗有时源于产生不同团体的激烈分裂,阻碍了联盟的形成,并削弱了非民族民主派左翼。

但反对杜特尔特和日益专制的国家发动的暴力,需要左翼尽可能的团结。最近有迹象表明这种团结是可能的,这是希望所在。在每年一次的全国讲话抗议期间,不同的团体,包括民族民主派和非民族民主派的地上盟友共同动员并分享舞台。在五一节,与民族民主派合作的劳工组织同来自其他政治背景的团体一起团结了起来。甚至民族民主派运动也不像其领导人希望的那样同质化了,尤其是其青年活动者越来越厌恶左翼间的分裂。他们意识到了杜特尔特的崛起,认为这是“精英民主”破产的一个征兆,部分原因则是左翼作为一个替代力量还做得不够。正如菲律宾社会主义者赫尔伯特·多塞纳(Herbert Docena)所写,只有通过“建立一支广泛的、团结的和民主的群众运动”,才能“不仅赶走杜特尔特,而且能够抵抗其他急于重掌政权的精英”,才能实现另一种选项。[⑫]菲律宾社会主义者在建设这一替代选项时应得到国际团结。

原文链接:https://newpol.org/issue_post/the-philippine-left-in-a-changing-land/

原文标题:The Philippine Left in a Changing Land

[①] 亚历克斯·德·荣是第四国际荷兰支部“社会主义替代政治”的机关报《无国界》(目前仅有网络版)的编辑。

[②] Inquirer, Oct. 3, 2018. At the end of October。不过马格伦索德仍在参加政府的会议。

[③] 民族民主派得名于菲律宾共产党的两阶段革命论,即第一阶段(当前阶段)是打倒“封建主义”、“帝国主义”和“大垄断资本主义”的“民族民主革命”/“新民主主义革命”。菲律宾共产党有一个统一战线组织,称“民族民主阵线”(国内很多人译成全国民主阵线,不能反映此名称的真实含义),是民族民主派的组织核心。虽然很多民族民主派成员并非菲共正式党员,但他们接受菲共的政治路线,很多人甚至直接接受菲共的指挥。菲共的组织体系与地下党员也大量参与到民族民主派公开组织的领导职务中。——译注

[④] 相应组织有:爱国青年组织、人民艺术作家协会、基督教全国解放阵线、新妇女爱国运动等。——译注

[⑤] Ang Bayan, June 7, 2016, 1.

[⑥] Dominique Caouette, Persevering revolutionaries. Armed struggle in the 21st century. Exploring the revolution of the Communist Party of the Philippines, vol. II (unpublished PhD thesis, 2004), 397.

[⑦] 菲律宾共产党主席阿尔曼多·利瓦纳格(何塞·西松)在2002年12月26日菲共建党34周年之际发出的消息称新人民军“总共至少有三个师或九个旅,或27个配备了高效步枪的全职红色战士营。”

[⑧] Joshua Makalintal, “The challenges of building a united resistance in Duterte’s Philippines,” Waging Nonviolence, Mar. 14, 2018.

[⑨] Alex de Jong, “Muddying the Revolution,” Jacobin, Sept. 2, 2018.http://www.jacobinmag.com/2018/09/community-party-philippines-sison-ndf-murder.

[⑩] 最后,天主教的上层不得能利用最高法院的追索权,在“宗教自由”的幌子下扼杀该法案。

[⑪] 这一观点是西松在菲律宾共产党内进行“整风”的一部分。在20世纪70年代和80年代,当西松还在狱中时,菲律宾共产党继续将中国视为社会主义国家,并在国际问题上追随中共的路线,如支持红色高棉政权,谴责古巴干涉非洲为“社会帝国主义”。

[⑫] Herbert Docena, “Why Duterte has to be ousted, and why even that won’t be enough to defend ourselves,” Rappler.com, Aug. 26, 2017.