遇罗克为何而死——纪念一位文革中殉难的共产主义者

素侠云雪 著

关于遇罗克的文章,现在并不少见,对于其贡献,又多集中在《出身论》上。现在人们也多视他为一位文革的殉难者。不过现在对遇罗克的解读多以自由派为主,多集中在称颂他反对划分出身,争取人权上,但对于他深受马克思主义影响这点,倒鲜有人提及。国家主义的所谓“左派”,多与自由派针锋相对,反对遇罗克。而真左翼中,又鲜有人评论遇罗克。不过有读到伍中豪之《纪念遇罗克:莫道民生空言论,头颅掷处血斑斑》[1]。让人欣喜的是,难得有左翼中人正面评价遇罗克;让人愤慨的是,其所用手法依旧是篡改历史——遇罗克在其笔下不是文革的殉难者,反而成了拥护文革,拥护毛主席的斗士了。为此需要澄清一些史实,以管窥文革是如何扼杀自由的。

一、为何会有血统论

在中共领导革命的过程中,一直对辖区人口进行阶级划分,1927年到1937年间的“土地革命时期”,在“苏区”就划分阶级成分,并且对地主阶级、富农阶级的人及其家属采取镇压措施。抗战开始后,中共开始在根据地实行阶级合作政策,团结爱国地主、资本家等,因此以“统战”政策对待之,虽然也限制剥削阶级的财富,但政治上待遇也不算很低,边区参议会中是要有他们的固定名额的。至解放战争开始后,农村重新开始土地革命,于是对地主阶级的镇压又开始了,有很多地方甚至发生极左的残酷镇压方式。此情况随着全国多数地区的解放而向全国多数地方推广,只有个别少数民族地方(如藏族、彝族等)仍对其上层实行统战。此后首先对地主及其家庭进行了区别对待,随着镇圧反革命运动的开展,又有了“反革命”一项。三大改造完成后,富农也加入其中。反“右派”运动后,又加上了“右派”。

当某个人获得这些身份时,其家属也因此而受牵连,将来的子女也不能逃脱。这种身份不只是在各种表格上所填的“身份”一项而已,也会影响“五类”人员的就业、入学、参军、提干等方方面面。如遇罗克就是典型,他因父母是右派,所以他的身份也是右派,他因右派身份而无法上大学,无法参军。无论大学还是入伍,其名额都是要优先保障工人、贫雇农、革命干部子弟出身的人。表面上看这是体现政权的“无产阶级本质”,但事实上,这正是忽略了,在三大改造完成后,原剥削阶级的人事实上已经变成劳动者的一部分了。如果说在革命过程中,为了保障工农政权,临时限制剥削阶级的政治权利,还无可厚非的话,那么,当剥削生产已经在中国消亡时,还要继续对原剥削阶级的人和原先政治上的反对人员采取限制措施,甚至限制其文化教育权利,那就不是在为工人阶级谋利了。更何况这种出身限制要殃及家人子女,还颇得旧时中国连坐法之遗意。这些出身不好的人中,有不少人颇负才华,可惜却被剥夺了发展自我和施展才华的权利,这于社会主义建设只有坏处,没有好处。

就毛时期政治实践看,拉出一部分人来限制其自我发展的自由,一是为了镇慑对官僚统治不满的人(如右派),惩戒那些反抗、批评官僚统治的人;二是为了在劳动者中故意制造政治“敌人”,转移劳动群众对现实中官僚统治弊端的关注。而其理论依据,则是从斯大林主义到毛泽东思想一以贯之的官僚主义,认为在工人国家建立后,阶级斗争不是日渐消减,而是要越发激烈起来。

此种身份限制在文革前还主要是限制身份不好者的文化、经济、政治权利等,但到文革爆发时,却变成了更严重的政治迫害。如伍中豪文中所写,第一代红卫兵中很多人都是高干子弟,他们极度信奉“血统论”,在“造反有理”和口号下,经常对出身不好的人、教师等进行批斗、抄家,诸多血案、屠杀与之有关。但伍中豪文章中刻意给人营造这样一种印象,即毛泽东、中央文革小组及“造反派”是反对血统论的,而“走资派”、“保守派”则支持血统论。但事实上,就以对“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋——基本如此”态度而言,所谓的“保守派”与中央文革小组的立场并没有本质的区别。如伍中豪文中提到的,陈伯达主张改对联为“父母革命儿接班,父母反动儿背叛,理应如此。”江青主张改为“父母革命儿接班,父母反动儿造反——理应如此。”二人所持意见只是对血统论进行修正,为打压所谓“走资派”及其子女组成的红卫兵集团,争取一些来自出身不好的人的支持。但本质上“儿背叛”、“儿造反”之语,仍是主张要积极为“革命大义”而背叛亲情,且无意于消除“黑五类”身份的存在,更无意于取消“反动”身份的存在,无意于取消这种政治贱民制度,只是“保守派”很多人主张继续在社会生活上排斥“黑五类”的子女,陈伯达、江青等人主张通过让“黑五类”子女更加积极地为文革卖命而给其“正名”而已。所以在文革初期会发生“较之出身红的,许多出身黑的人对对联的拥戴更为激烈”[2]的情况。而同样被视为“保守派”的个别官僚,也有反对血统论与身份制者,如陈毅多次明确反对血统论,他在文革前就已经明确反对出身限制,如1961年他曾对北京高校毕业生演讲时说:“对剥削阶级出身的青年学生,不应该片面强调他们的家庭出身问题……对各种家庭出身的子弟我们都要同对待工农子弟一样,当成我们自己的子弟来教育,不应该在工农青年和剥削阶级家庭出身的青年之间划一条不可逾越的界限。”[3]所以遇罗克在遇到有人跟踪时会首先想到写信给陈毅求救。此外,文革开始后不久就被打倒的彭真也曾在1966年1月31日“代表中共中央代表青年和学生作报告,宣布在家庭出身问题上‘重在表现’的政策”。更何况,整个文革期间,出身限制一直都没有取消,即使在一些人所称的“革命的”文革时期(1966—1968年间),也未曾废止。直到1979年,中共才宣布废除出身限制政策,这时已经是文革结束两年时,被某些“左派”称为“走资派复辟”的时期了。

二、中央文革小组与造反派对遇罗克的《出身论》的态度

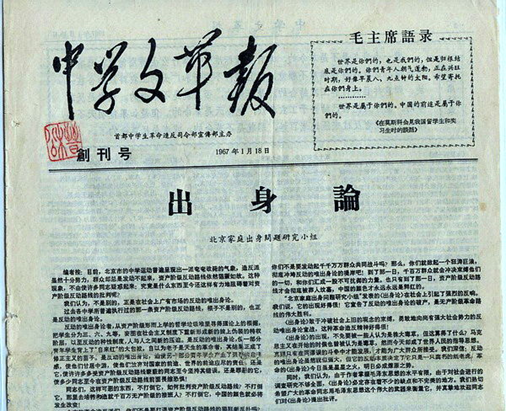

中央文革小组对遇罗克《出身论》的态度如何呢?如前所述,他们既然不会真的去反对那种身份制,自然也不会对《出身论》抱有好感。但为了进行高层权力斗争,他们又需要观察和利用《出身论》的影响。他们最初主动与《中学文革报》联系,欲提供支持,此如张郎郎回忆:

他告诉我,也是暗示我,他说当时中央文革跟《红旗》杂志都找过他,跟他谈过,可能是给他了某些支持和鼓励。他说,像我们这些出身不好的人,这种机会根本是千载难逢。明明知道是有很大的危险,他说:“即使为这个我要付出什么”,“我也值了。”这是当时他的原话。[4]

当时中央文革小组的陈伯达、江青等已经发表过反血统论的言论,并打算打击当时在社会中声名狼藉的第一代红卫兵。而《出身论》正好在这个时间段出来,自然引起中央文革小组的注意。此与他们利用其他造反派是一样的道理。

而其后不久,中央文革小组态度明确起来,如牟志京的回忆中提到:

《中学文革报》创刊之始,两名自称红旗杂志社记者的神秘人物便定期造访。在第三期前后,他们对我传达中央文革小组成员关锋的指示,即大方向错了,必须“悬崖勒马”。

报纸活动期间,中央首长时常会晤第二代红卫兵,并有会晤记录。陈伯达就曾被直接问到对《出身论》和《中学文革报》的看法,他说没看过。人们递上一份给他,他当时读得入了神,直到别人提醒他,请他回去再读。另一次会晤时,人们再问到他的看法,他就圆滑地回答说:“太长了,没时间看。”

帮我开过介绍信的三司宣传部长,曾向我索取全套《中学文革报》,说他受中央文革之托要为毛泽东准备八份最有影响的红卫兵小报,他认为我们的报纸应在其列。我本人也曾混入人民大会堂一次与包括江青在内的中央文革小组的会晤,亲身递交了一套《中学文革报》。

戚本禹作为中央文革小组的重要成员,在1967年4月13日的讲话中点名批判了《出身论》和《中学文革报》,报纸的出版到此画上了句号……[5]

中央文革小组的态度在戚本禹的回忆中是这样的:

中央文革开会的时候讨论分析过罗克的观点, 认为他完全否定了阶级存在的客观性和阶级分析的必要性,这就走向另一个错误极端了。毛主席说过:“在阶级社会中,每一个人都在一定的阶级地位中生活,各种思想无不打上阶级的烙印。”所以,当时就决定由我根据毛主席的这一思想做了一个公开的讲话,批评过罗克的观点。[6]

由此可以看出中央文革小组的态度,若他们真是“革命的”,那岂不是要为了《出身论》中的观点奋斗到底啊?但他们很快判断出,遇罗克等人不可能“为我所用”,因其观点是要“否定了阶级存在的客观性和阶级分析的必要性”,而当时的中国又去何处找剥削阶级呢?而这可以说遇罗克的文章实际上已经直指当时的体制,也指向了当时中共混乱的阶级观。因此中央文革小组的态度也迅速转变。先是如陈伯达以未看完为由不明确表态,再是戚本禹在1967年4月13日称:“《出身论》是大毒草,它恶意歪曲党的阶级路线,挑动出身不好的青年向党进攻。”

伍中豪文对1967年上半年遇罗克即遭遇中央文革小组批判之事避而不谈,而花大笔墨写1967年底军队开始参与“清理阶级队伍”,再到1968年即伍文所谈文革走“下坡路”之时,遇罗克被逮捕。但依上文所述,毛所支持的那个中央文革小组本身无革命性可言,他们只是毛在权力斗争中的御用工具。当遇罗克的批判超出文革体制要求的范围时,便要立时停止其发声之权利。[7]而随着毛在权力斗争中收紧对社会的控制,引入军队来“清理阶级队伍”时,遇罗克自然难逃“法网”。

那造反派们呢?他们中很多人也同遇罗克有类似的出身状况,但他们不同于遇罗克的是,他们卷入高层官僚的权力斗争,而严重缺乏独立性。如印红标如此评论造反派对《出身论》的态度:

造反派对《出身论》的态度十分微妙。选择派学生尤其是中学生,大多有受血统论迫害歧视的经历,很多中学生造反派组织就是在批判血统论的过程中成立的。他们反对血统论,但又受着正统教育的深刻影响,认可家庭出身——这个前提的不平等,寄希望于通过“重在表现”来救赎,认为这是对革命事业的忠诚。他们中有人明确支持出身论,但这是少数。一些人内心与《出身论》的观点有某些共鸣,又感觉遇罗克的观点过于激烈,“心理有些阴暗”。在中央表态以后就不再讲话,他们既不支持也不反对。而造反派的主流派则敏感到《出身论》与正统政治观念的差异,认为血统论和《出身论》从两个极端违背了“党的阶级路线”,从而两线作战。署名“第五研究小组”的一篇文章《论出身》很有代表性……[8]

而伍中豪文中称造反派是要“自己解放自己”,但这只能是一种乌托邦,因为首先他们在思想上无法独立。而且,不得不说一下,遇罗克没有参加任何一个造反派组织。

三、遇罗克对文革与毛的认识和态度

前所引张郎郎的访谈中,他下半部分的话是:

他当时是支持文革里边的平民主义的思想。因为当时提出来,消除一切官僚。他是觉得,这个是正好要把中国新出现的所谓新阶级、新等级,把它扫平。他说,如果真这样的话,那就好了。因为“黑五类”就可以重新站起来了。他当时的基本思想是这样。[9]

伍中豪文章亦引用此处,似乎遇罗克本人是支持文革的“平民主义思想”了,似乎他会如其他造反派一样忠心于毛泽东了。加上遇罗克目前公开出的很多文章都明确表示支持文革路线,支持中央文革小组,支持“伟大领袖毛主席”。但这些正如徐友渔所言:

明白了遇罗克斗争时的艰难处境,明白了当时“文革”局面极端的混乱和复杂,我们才可以用历史的眼光解读“出身论”等文本,懂得“红五类” (工人、贫下中农、革命干部、革命军人、革命烈士)、黑五类(地主、富农、反革命分子、坏分子、右派分子)等属于“文革”的专门术语,理解遇罗克只能使用 “文革”主流话语,比如“批判资本主义、修正主义”、“批判资产阶级反动路线”、“捍卫毛主席的革命路线”、“打倒走资派”之类,理解他在文章中随大流地以贬损的方式指称刘少奇、邓小平、彭真、“刘邓路线”、“北京市旧市委”,以褒扬的口气提及中央“文革”、江青、陈伯达等人。那个年代的任何文章(包括反“出身论”的文章)要想公开发表,都只能使用这样的话语方式。当然,我们决无意作无原则的拔高和曲意辩解,说遇罗克为了战斗而正话反用、反话正用。在当时,任何人都不可能洞察一切,深知“文革”运动的底蕴和具体目的,预知“文革”的最后结局。我们只有理解,遇罗克也会无例外地受当时“文革”形势的影响,在读他的文章时才不会以辞害意。[10]

一些对遇罗克的回忆也可以表明他的一些真实立场。如陶洛诵的回忆中谈到:

有次我发牢骚说:“到处搞武斗,这叫什么‘触及人灵魂的文化大革命’?罗克哥哥笑着说:‘应该叫打击每个人灵魂的文化大革命。’因为每个人的灵魂都被打击到了。”[11]

则遇罗克对武斗的态度显然可见。

又如张郎郎在回忆中谈到他对毛的真实看法:

一天,遇罗克从同屋另一个老犯人那里借来了延安版本的《毛泽东选集》,拿它和文化大革命出版的版本对照来读。读得很认真,每篇都一字一句地校对。时而若有所得地点点头,时而又掩卷而笑——那是他习惯的嘲弄的笑容。后来,那个老头受到了政府的警告,不敢再把他那套旧版的“毛选”借给遇罗克看了。遇罗克若有所失,常常叹息。他悄悄对我说:“出狱之后,我一定找齐各种版本,对照来看,那才真有意思。”他说的时候,两眼放光,像是馋孩子见到巧克力。我却不明白怎么会那么有意思。

他后来对我说:

“他们在理论上是非常混乱的,是反马克思主义的。要使人民有一个强大的思想武器,才能战胜他们。而这唯一的武器,就是马克思主义本身!”说完还用力点两下头,嘴角又露出满意的笑容。[12]

很明显,遇罗克已经能洞察当时中国官方的一套造伪式宣传,且可以自己发现建国后毛亲自对自己文章内容的篡改。且他也能够在理论上发现毛的一套同真正的马克思主义的区别,并坚信真正的马克思主义终将成为人民的斗争武器。

如果说其他人的回忆难免还会失之偏颇的话,那遇罗克自己私下的日记则更能说明他的真实思想。如1966年2月6日记言:

但陈(伯达)亦不可称为高明理论家。其颂毛为“智勇双全”、“弥天大勇”足令人齿寒……依陈的推理,毛岂不也成了独裁者了吗?人民的力量何在呢?当然,陈的这个错误是最起码的。由陈来主编《红旗》,欲不教条,诚大难矣。[13]

又如2月7日的日记:

我为什么要读逻辑学著作呢?因为姚文元等人的文章,之所以得出谬误的结论,其逻辑错误必为原因之一。故读此以批判之。[14]

陈伯达、姚文元都是后来中央文革小组的重要成员,也都是中共当时重要的理论人物。他们都被遇罗克如此瞧不起,更何况重用他们的毛了。

如5月3日日记云:

XXXXX号召,对毛无限崇拜、无限信仰,把真理当成了宗教,任何理论都是有极限的,所谓无限是毫无道理的。[15]

如5月7日的日记中云:

目前开展反对美化帝王将相的运动,而毛主席诗词中就出现了很多帝王将相。毛主席是批判他们呢?还是歌颂他们呢?今天一切都要用毛泽东思想做指南,回避这个问题是不利的,但也没有人敢提。因为这确实需要一定的魄力。[16]

可见在遇罗克的日记中,对当时对毛的个人崇拜,对毛泽东思想中的矛盾之处,也有质疑。

又如《出身论》这样的文章在写作时大量用到当时的文革话语,亦有一处日记(8月31日)可证明其这样做的原因:

这个星期着力写出身方面的论文,改名为《略论家庭出身的几个问题》,这几天所以搁笔,是因为毛都戴上了红卫兵袖章,过分攻击红卫兵的话只得不说了。[17]

可见他在写此文时,考虑了发行策略,防止过度触怒当权力量,尤其是毛。而在血统论大兴之时,毛如此厚爱“造反”的红卫兵(那时的红卫兵还是支持血统论的第一代红卫兵),也足见毛自己发动的文革并不具有真正反体制的一面。

除此外,遇罗克在日记中也表达了对“文化大革命”的质疑与反对,这也与伍中豪文章所述有天壤之别。如他在1966年5月22日日记中言:

工农兵参加论战。谁掌握报刊,谁就掌握工农兵。工农兵批判的不是言论本身,而是不许敌人破坏社会主义。因此,报刊上所谓的工农兵论文,现在看来是批判邓拓的,但不用掉换几个字就可以变成下一次运动批判其他人了。工农兵哲学的时代远没有到来,最大的障碍是幼而失学,现在又没有自修条件,要想在一天十多小时劳动之余,要想在民兵、会议等活动充斥之下,写出一篇文章来,那是十足的谎话。事实上,广大群众对这件事是不关心的。

……内幕真复杂,直把局外人蒙在鼓里。[18]

依这些,可见遇罗克已经看得出文革本身有“内幕”,且与高层权力斗争密切相关。他对文革可以如此动作的原因也作了分析,即普通工农自幼接受的文化知识就有限,高强度的劳动外加各种强加的政治学习与运动、民兵训练等,使一般人又无通过自修来提升自己的能力,在这样的情况下,自然有利于局内人以愚民之手法对待“局外人”了。

他对“文化大革命”的另一质疑是,文革时“文化”上本无“革命”可言,反而是很大的文化禁锢。如6月26日日记中言:

读《中国散文选》,是五四诸家选本。……五四是出人才的时代,今天的所谓文化大革命是没法比拟的。[19]

又如8月22日日记中所言:

听说红卫兵把王府井各个铺面全改名字了。现在市内叫东方红的大街不下五条,叫红旗的铺面不下五十个。一切能引起旧的回忆的东西,统统消灭了,但新的东西又是这么贫乏,因此只好有五十多面红旗了![20]

8月23日日记中云:

去王府井,果然不成样子,各种纸条贴满了墙壁,门面字号全砸了。荣宝斋遭到最大的浩劫。还有人声言,要烧北京图书馆不符合毛泽东思想的书。……我又看了青年会(基督教)也站满了红卫兵,大改了模样。

据说红卫兵砸人的家,理由是没有主席像,或在像后面放了别人的像,翻到翻译小说就烧掉,好一个焚书坑儒。[21]

依此可见,遇罗克已看得出“文化大革命”中,文化非但未有进步可言,而且借“群众运动”之名,大行文化专制之实,所得只有文化的贫乏。他在4月30日日记中说“哲学是只承认扬弃而不承认抛弃的。”[22]那么对文革期间当权者所推行的那套“文化革命”理念,已经提出了他自己马克思主义的反驳。

当然,遇罗克在文革期间也有自己的局限性,毕竟他处在那样一个文化封闭的社会中,加上政治斗争的经验也不足。如他在遇到有人跟踪时会寄希望于陈毅搭救他,殊不知陈毅自己处境已经不好了,更何况再冒一层危险来救他。此外,他对中国当时“过分强调主观因素,忽视物质条件与既成事实,治国者手忙脚乱,被治者日以继夜,但成绩却不理想”[23]的现实有反思,但反思的出路却是斯大林的《苏联社会主义经济问题》,其理论水平尚未足以完全超越苏联官方理论。他自己虽然已经能看出毛的思想并不是真正的马克思主义,也看得清中央文革小组成员的理论素养之差,但政治上尚未完全独立于这些高层官僚,对他们还有一丝幻想。如其妹遇罗锦回忆1967年11月时,遇罗克曾对牟志京说:

“……但我相信一点,如果毛主席看过《出身论》,他不会反对的。我有一封给毛主席的信,请你替我妥善保存。今后万一我有什么不幸,你千万保存好,在适当的时候把它拿出来。我相信有这么一天——人们会对出身论做出公正的评价的。”[24]

最后一句已经实现,但对毛期待则只能是幻想。不独牟志京丢失信件才导致遇罗克最后遇害,纵然毛看到了信件,亦无益于为他们这样的“异端”分子脱“罪”。

四、遇罗克的特立独行

伍中豪文中说:“而少数记得他的人,正在试图从人道主义的角度出发,歪曲他的学说……”似乎说遇罗克人道主义,就有损于他的光辉形象了。不过想到文革期间批判人道主义的文章汗牛充栋,而伍中豪君则又颇以文革路线为然,有这样的想法也就不稀奇了。而一位争取人人平等,争取出身低微的“政治贱民”的平等权利的人,丝毫无愧于“人道主义者”这一称谓。遇罗克之独立人格,很大程度上就与他同当时整个社会的文化、风俗大势均是格格不入的,他并不排斥人性与人道主义,这是他与很多文革时的“造反派”们截然不同之处。从他日记中可以看出,他支持学术的公开与自由,反对那种文化全为政治所操控的政策。如在1966年1月27日的日记中言:

我觉得孔的学说所以远胜于庄、墨、韩子诸家,其原因在于他的“中庸”之道。……明确地提出学问为政治服务,明确地提出圣人可以企及。因为圣人并不是生而知之的,是学而知之的,这就是把学术公开化,而不是神秘化了。今天的学说正在走向神秘之途,有很大的原因是不学无术的缘故。[25]

这段文字写于破四旧运动之前,如此评价孔子的话,在破四旧中自然是要遭批判的。后来毛与中央文革小组力推“批林批孔”运动,其文化逻辑则有一定的延续性,即由“不学无术”而到愚民政策。而遇罗克即使活到批林批孔时期,这日记中的“材料”也难免会让他再受一番批判与折磨。

遇罗克在文艺上反对当时的政治控制,也有多处表现。如2月7日日记中云:

《谢瑶环》剧本文学性颇强,亦足具艺术魅力,今以左倾教条主义诽谤之,以过火的政治论之,则几成大恶不赦矣![26]

5月1日日记云:

看芭蕾舞剧《白毛女》。……就其所费的人力和所取得的效果相比较,是所得甚微的。……每逢抒情就缩手缩脚。……重事不重情,当今艺术之流弊。[27]

而芭蕾舞剧《白毛女》正是中央文革小组副组长江青所负责的。

5月4日日记云:

《波斯人信札》:“我设想在某王国内,人们只许可土地耕作所绝对必需的艺术存在棗虽然土地为数甚广,同时排斥一切仅仅归官能享受与为幻想服务的艺术,我可以说,这个国家将成为世界上最贫困的国家之一。”

何谓不朽?不朽,在于引起后代的共鸣。孟德斯鸠可谓不朽,其洞察力已经逾过二百多年了。[28]

此正以孟德斯鸠之语论当时中国之文艺。那种文艺“排斥一切仅仅归官能享受与为幻想服务的艺术”,而这个国家正好所能得的是“贫困”,是文化上的荒漠。

6月12日日记言:

今天要求的决不是什么“革命的浪漫主义”和“革命的现实主义”,而要求的是“革命的空想主义”。要一切死人活人给我们说假话,欺骗人民。希望现实也去迁就那些假话。[29]

7月18日日记云:

读完《五四小说选讲》。能够自由地阐述自己思想的作品才是有出息的作品。非如此就不能真实地刻画一个时代的面貌。由此看来,今天所谓的文化大革命,较之五四时代,真是相形见绌了。[30]

当时群众当中有人写一些类似旧体诗的通俗标语式“诗歌”,但连格律都多不符合。但遇罗克在旧体诗写作上的态度还是比较认真的。就目前所存留诗歌看,虽然多用普通话音韵而非平水韵去写,但就普通话音韵言,尚合诗词格律。又其诗词写作的风格,既有气势雄浑者,如“攻读健泳手足情,遗业艰难赖众英。未必清明牲壮鬼,乾坤特重我头轻。”又有风格婉丽者,如“曲堤风影小桥孤,那只白鹭游过无?”当时纵有人创作旧体诗,也颇毛泽东诗词之影响,单喜欢毛体诗的气势,遇罗克却对毛的《蝶恋花》评价最高[31],而这正是毛一首风格婉约,感情深挚的词。遇罗克的文艺观于此也可见一斑。

毛时期的中国在社会文化与风俗上继承来自延安的禁欲主义,在社会风俗上极为保守,尽各种压抑人本性之能事。但遇罗克却可以藐视此等风气。如陶洛颂回忆道:

罗文又告诉我一件事:“在农场,有一对青年男女结婚时,谁都不参加婚礼,只有我哥哥去了,还送礼物给他们。”我惊异地问:“为什么?”遇罗文勉强地说:“那女的怀孕了。”一阵沉默。[32]

人之情与性,在今天看来似乎很正常的,但在当时,直面它却是要很大的勇气才行。遇罗克参加那对夫妻婚礼之事,足见其逆当时社会主流价值而行的风格。而如此重视每个人生之为人的权利与尊严,又何妨“人道主义”的称谓?

五、“前村无路凭君踏,路亦迢迢夜亦长。”

遇罗克是一名孤独的战斗者,他周围只有少数可信赖的朋友与亲人而已,其观点则第一代红卫兵不能容,假称革命的中央文革小组不能容,绝大多数忠于毛主席的造反派不能容。在那个实际上不能容他发声的年代里,他发出了自己独立的见解,这就已经预示了最终的结局。而文革的目的,是为了清洗政敌,建立一个貌似万民拥戴的更加专制政治体制,以达于毛所讲的“天下大治”;是为了实现毛一派官僚集团对全社会、经济、文化等各方面的全面控制,建立一种唯领袖的思想与意志是从的社会。文革中所出现过的一些“平等”口号,不过为了动员人们为高层权力斗争所用而已。但文革在1966年至1967年一度产生一种大混乱的局势,为遇罗克就出身问题发出自己的声音创造了缝隙。但这一缝隙绝对不是什么革命高潮的产物,行走于其中的独行者们,终会被不同的当权者们所绞碎。

他这样一位“大逆不道”者在当时纵然不死,也难逃漫长的监牢生活或无尽的“群众”批斗。在此,争论遇罗克之死是否出于毛泽东或周恩来的本意,意义已经不大了,因为他的死是整个官僚专制体制和文革路线所带来的结果,一两个高层官僚对他的生死的意见,不过是加重或减轻他所受的“罪责”而已。而他的死也充分证明了当时当权者所鼓吹的“共产主义”的虚伪。因真正的共产主义,只有在思想的自由交锋中才能成长。

虽然遇罗克的思想受客观条件所限制而有很多缺陷,但他争取社会平等的战斗意志,他那独立思考与探索的精神,他对整个黑暗体制的嘲讽,终是留给后来共产主义者的一笔宝贵财富。在此列他被捕前在日记上的一段话以志纪念:

如果我自欺了,或屈服于探求真理以外的东西,那将是我一生中最难过的事。我要做一名马列主义的忠实信徒,为共产主义事业而献身![33]

[1] 此文链接:http://review.youngchina.org/archives/13164

[2] 牟志京:《出身论与中学文革报》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第218页

[3] 徐友渔:《遇罗克遗作与回忆序》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年

[4] 引自:http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=2582807&boardid=2&read=1 此处先引张郎郎回答的前半部分。

[5] 牟志京:《出身论与中学文革报》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第223—224页

[6] 戚本禹:《戚本禹回忆录》第十二章“文革运动中的老红卫兵”,12.5“批判‘出身论’”。

[7] 此一事戚本禹在回忆时说:“1967年4月,我的讲话引起了很大的反响,遇罗克因此受到了广泛的批评,并可能因之而受到了很大的压力。但我当时只是对他的思想认识进行了批判,并没有对他采取任何的人身限制。”似乎中央文革小组并没有打算整遇罗克,遇罗克最后无法发声,直至被捕,都是其他坏人干的,与中央文革小组无关。但戚本禹在此回避了一个问题,即当时中国并没有实质的言论自由,中央文革小组这样一个当时权势熏天的机构表达出的意见,纵然不是作为行政命令发出,但也足以取消遇罗克发声的权利了。

[8] 印红标:《遇罗克与他思考的时代》,见《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第404—405页。

[9] 引自:http://club.kdnet.net/dispbbs.asp?id=2582807&boardid=2&read=1

[10] 徐友渔:《遇罗克遗作与回忆序》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年。

[11] 陶洛诵:《我与遇罗克全家》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第245页。

[12] 张郎郎:《我和遇罗克在狱中》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第260—261页。

[13] 遇罗克:《日记》,,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第113页。

[14] 同上。

[15] 遇罗克:《日记》,,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第116页。

[16] 同上。

[17] 遇罗克:《日记》,,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第121页。

[18] 遇罗克:《日记》,,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第117—118页。

[19] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第120页。

[20] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第122页。

[21] 同上。

[22] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第115页。

[23] 遇罗克1月29日日记,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第113页。

[24] 遇罗锦:《乾坤特重我头轻》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第349页。

[25] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第112页。

[26] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第113页。

[27] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第115页。

[28] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第116页。

[29] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第119页。

[30] 遇罗克:《日记》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第120页。

[31] 相关内容可参见牟志京:《出身论与中学文革报》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第226页.

[32] 陶洛诵:《我与遇罗克全家》,载于《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第244页。

[33] 摘自遇罗锦:《乾坤特重我头轻——回忆我的哥哥遇罗克》,见《遇罗克遗作与回忆》,中国文联出版公司,1999年,第352页。